di Irene Battaglini

L’Immaginale

articolo in pdf La memento mori di Andy Warhol

.

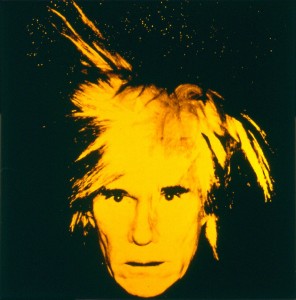

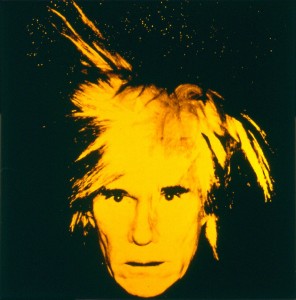

Andy Warhol – autoritratto (1963-64)

The integrated internal combined object learns from experience in advance of the self and is almost certainly the fountainhead of creative thought and imagination. (Donald Meltzer, The Claustrum, 1992)

Odio e amore sono differenti aspetti della stessa costellazione emozionale e necessitano di esser esperiti simultaneamente perché siano costruttivi. La chiave dello sviluppo è passione e turbolenza, su di una scala qualitativa, piuttosto che quantitativa – gli incrementi possono essere anche minuscoli. Mentre il concepire le relazioni intime sia nella vita che nell’arte come prive di conflitti, risulta ad un’indebolita, eccessivamente liberale, mentalità “soft umanista”(Meg Harris Williams, 1986)

Si è soliti pensare che la percezione del volto umano si modifichi per due ragioni, per lo più: per il trascorrere del tempo, invecchiando, e per il “passaggio” mimico delle espressioni, delle emozioni, dei pensieri, degli elementi paralinguistici della comunicazione. Naturalmente il volto può cambiare anche a causa di un trauma, o transitando dall’infanzia all’adolescenza, subendo variazioni antropometriche significative che possono influire sull’immagine di sé di chi ne è portatore, anche a livello dell’identità. Andy Warhol (Pittsburgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 febbraio 1987) entra nel mito dell’iconografia con l’innesto di un nuovo livello di rappresentazione del volto: il cambiamento avviene a livello di organizzazione topologico-cromatica, attivando connessioni tra “aree” facciali che solitamente non vengono “prese insieme” per la qualità (i colori) dai centri del sistema nervoso dedicati al riconoscimento dei volti ma per i rapporti dimensionali. Egli stesso, in realtà, non fa che diventare il volto dell’arte contemporanea, sebbene egli stesso in continuo mutamento di immagine e di concettualizzazione del proprio lavoro.

Andy Warhol afferma l’esordio della grande arte contemporanea americana anche attraverso i suoi famosissimi ritratti, e con questi attua il grande cambiamento (a partire dagli anni ’60) anche al livello del genoma linguistico della stessa Pop Art. Se Andy Warhol nei ritratti sancisce una modalità completamente nuova di interpretare il volto umano, con un cambiamento radicale delle tracce neurali che vanno a “comporre” una identità attraverso la faccia, è vero anche che attraverso questo complesso meccanismo di ristrutturazione cognitiva, percettiva ed emozionale consacra l’immortalità di quei volti, di quegli esseri umani ritratti, transitando con un salto psicologico di proporzioni titaniche da una dimensione mondana ad una dimensione iperuranica con cui ci dice qualche cosa a proposito del rapporto con la morte e la caducità della vita umana. Dice Antonio Spadaro:

<<La morte del padre, quando Warhol era ancora molto giovane, lo aveva profondamente segnato. Ma consideriamo pure che egli si salvò da un tentativo di omicidio per mano della fanatica femminista radicale Valérie Solanas. Molti sono i segni di morte o decadenza che lo accompagnarono nella sua breve vita. […] Warhol esorcizza il timore della perdita e della dissoluzione ostentando la morte nella sua riproducibilità mediatica. C’è qualcosa di elusivo e di «scivoloso» nell’opera warholiana. È vero: Warhol ci ha ingannati, il suo è un camuffamento. Chi considera la sua opera come il trionfo delle merci, dei colori del consumo e del successo mondano, perde di vista il gusto amaro dell’effimero che appare evidente, in realtà, considerando le sue «icone» di Marylin Monroe (che era appena morta) o di Jacqueline Kennedy (ritratta dopo la morte del marito), Liz Taylor (malata di alcolismo), Elvis Presley, ma anche Lenin, che viene ritratto a morte e imbalsamatura avvenute. La felicità sembra essere il retro della tragedia>>.[1]

Andy Warhol si avvicina al ritratto con astuzia mercuriale, attraverso una potentissima opera di elusione delle regole pittoriche, tanto è vero che egli non è da tutti considerato un artista nell’accezione classica del termine ma più verosimilmente un fenomeno di tipo socioculturale e mediatico. C’è da dire che “artista” è una parola ambigua e spesso diventa il contenitore per le persone il cui contributo esce dalle cornici delle forme fino a quel momento conosciute. In ogni caso le sue opere sono un elemento centrale nelle dinamiche dell’arte contemporanea e direi della Storia dell’arte più in generale.

<<C’è un quadro di Klee, – dice Walter Benjamin nelle “Tesi sul concetto di storia” (1939-40, Sul concetto di storia, Einaudi, 1997), – che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inevitabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa la bufera>>.[2]

Nella Storia dell’arte i ritratti di Andy Warhol sono una sequela di declinazioni fisiognomiche dell’Angelus Novus incarnatosi nei personaggi profetici ivi rappresentati. Quando muore Marilyn Monroe, nell’agosto del 1962, Warhol rende omaggio all’attrice con una serie di opere che partono da una fotografia diffusa dalla stampa di tutto il mondo del viso ormai mitico della star. Dal 1972 si dedica soprattutto al ritratto: personaggi famosi della moda e del jet set (Giorgio Armani, Carolina di Monaco…), politici (Mao Tze Tung…), attori (Liz Taylor…), cantanti (Mick Jagger…), artisti (Keith Haring, Basquiat…) e se stesso. Quei volti sono sembianze, “sembianti”, sembrano e non sono, potremmo dire, ma vogliono dire. Vogliono esporre un tentativo di rappresentare il passato di quelle vite in una prospettiva storiografica mercificatoria dell’identità. L’ottica di Warhol non ha alcun intento moralizzatore. Egli è scaltro, ineffabile, attento ai bisogni dei clienti, al pari di un ineguagliabile couturier. L’identità espressa nei ritratti è “passata”, la vita è “trascorsa”, sfiorando quel corpo eletto a simulacro e divenuto oggetto della compravendita dei diritti di servitù per il passaggio di accesi colori stesi “a zona”. Nulla vieta che il patchwork possa produrre coperte che scaldano, ma è complicato fare del patchwork qualche cosa di veramente nuovo, perché si tratta di pezzetti presi qua e là da cose conosciute e consumate. Diventa nuovo se genera un insieme diverso dalle parti di cui è composto, ma non soltanto perché è qualche cosa di più della somma delle parti. Voglio parlare dell’immagine che si costella a partire dal mosaico di elementi accostati che presi singolarmente non alludono al tutto, poiché quel tutto è qualche cosa di nuovo che non sarebbe esistito senza quel preciso modo di mettere insieme le parti e che non dipende tanto dalle parti quanto dall’equazione compositiva che sta nella mente del mosaicista. I colori usati da Warhol sono già conosciuti nel mondo della moda, i volti sono di vite consumate dalla fama, dalla vita, dal successo. Come ha potuto egli arrivare ad un volto completamente nuovo, ad esempio, di Marylin, senza svilirne l’eleganza e senza utilizzare elementi ulteriori? Probabilmente con la potenziale spinta necrofila di chi deve mantenere in vita ciò che vivo non è. Attraverso l’illusione del venditore. L’illusione tra l’immagine emergente e la sua verità sottostante (che afferisce alla memoria di quel volto nell’immaginario comune) genera uno iato di senso difficilmente catalogabile. Se la forma resta identica (il volto), se il nome resta invariato (ad esempio Marylin), perché immediatamente ricaviamo l’idea di qualche cosa di completamente diverso, che si proietta nel futuro alla stregua di una icona museale? In altre parole, perché una fotografia semplicissima del volto di Marylin all’improvviso dovrebbe assomigliare ad un vaso cretese elegantemente decorato, in cui il vaso perde la sua funzione di utensile per addivenire il palco della narrazione di una storia? E che storia racconta il ritratto di Marylin? Parla di lei o più verosimilmente parla di quello che lei NON è stata?, ovvero racconta quelle cose del suo volto di cui non ci eravamo accorti? La sua bellezza ubertosa viene stravolta a favore della possibilità di consumarla attraverso l’utilizzo del quadro sulla scorta dei bisogni dello spettatore. Esattamente come avrebbe fatto lo spettatore nelle sue fantasie private, ma tuttavia in questo caso alla piena luce, gettate in faccia, eliminando la componente di Ombra, l’elemento “segreto”. La privatezza della proiezione – una sorta di autonomia iconologica che ciascuno di noi coltiva nel proprio dominio psicologico – viene sostituita dalla valenza “sociografica” dell’idea di Marylin, che si fa oggetto seriale un po’ come un articolo di consumo, un barattolo della Campbell. Non a caso dagli anni ’60, Warhol trova altre fonti d’ispirazione, lontane dai prodotti dei negozi lussuosi e si rivolge agli articoli di consumo di massa americani venduti nei supermercati del Bronx e di Brooklyn. Il fenomeno di appiattimento che deriva dall’eliminazione della profondità volumetrica – o dalla rimozione dell’ombra in senso stretto, o dell’Ombra in termini archetipici – fa fuori in un solo colpo diversi secoli di dominazione della prospettiva di Brunelleschi e di conseguenza attiva l’associazione per cui ciò che è seriale è anche privo di futuro e di spessore, è privo di personalità ed è controdipendente, è un soldatino implotonato, un dispositivo sociale utile alla collettività. Tutto questo utilizzando i colori in semplici campiture piatte. Certo! Tuttavia non sono le campiture piatte di un allievo inesperto, ma le implosioni cromatiche di un genio creativo della moda e della comunicazione, che si fa in questo caso “artista del suo tempo”, inquieto anfitrione della sua Factory, un polo d’attrazione per la scena culturale newyorkese. Molti artisti si ritrovano in questo atelier ed è lì che nasce il gruppo rock Velvet Underground. Con Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg e Jasper Johns, egli fonda incolpevolmente la discussa Pop Art americana. Il suo contributo è qualche cosa di assimilabile all’idea di “rumore” del filosofo austriaco Heinz von Foerster (1911-2002), da cui il paradossale “principio dell’ordine dal rumore”: in un sistema complesso, il rumore non è sempre fonte di disordine, ma può invece portare a una crescita di organizzazione. Perché non è tanto l’arte contemporanea ad essere “sconvolta” da questo “perturbante”, quanto il mondo dell’arte. Sostiene Philippe Daverio: «All’inizio degli anni Sessanta la Pop Art conquistò l’Europa e oggi non si può prescindere da questa corrente artistica per indagare l’arte dei nostri giorni, comprese le sperimentazioni delle giovani generazioni d’Italia». Il mondo dell’arte infatti, attraversa a partire dalla Pop Art – e non solo per mano della Pop Art, ma in risposta ad una tensione interna irrisolta –una dinamica regressiva che porta alla dissoluzione della materia nell’opera d’arte. Se Picasso in Europa compie la stessa operazione “ferendo” la figura, e chiudendo pressoché definitivamente il capitolo millenario del dominio della forma, Warhol non ferisce ma, si potrebbe dire ab-usa, usa illecitamente e smodatamente non tanto la forma quanto l’immagine che stabilisce una nominazione: il nostro volto è l’istanza primaria che si collega al nostro nome, ma anche la Brillo Box identifica un mondo, una categoria, e Warhol stravolge non il significato ma la rappresentabilità di quell’istanza. Sempre Spadaro:

<<Se guardiamo i quadri di Warhol avendo presenti le icone orientali verifichiamo che sono molti gli aspetti comuni. Il fondo oro delle icone si traduce nel fondo dal colore astratto, vivido e acceso, dei suoi ritratti. La staticità della rappresentazione orientale[3] è data dal senso di «fermo immagine» che si sperimenta guardando le sue opere, sia che rappresentino persone, sia che rappresentino oggetti. La decontestualizzazione è massima rispetto al contesto visivo e a quello storico. Così è anche evidente la mancanza di coinvolgimento emotivo. I contrasti sono accesi. Il confronto tra le icone e i quadri di Warhol può sembrare ardito, ma diventa piuttosto naturale se condotto avendo davanti agli occhi le immagini. I quadri di Warhol sono vere e proprie «icone pop», com’è stato detto. I suoi ritratti sono quelli dei «santi» pop. Accanto a queste figure però, è da notare che nella sua produzione è sempre ben presente il tema della morte e della caducità della vita. […] Non fu possibile per Warhol sottrarsi a una sorta di costante memento mori>>.[4]

Decontestualizzare equivale ad estirpare, sradicare, se in gioco è l’identità. Una componente aggressiva che mal si coniuga al tema della spiritualità (ripreso anche da Arthur C. Danto in Quotidianità e sacralità nell’arte di Andy Warhol)[5] in cui dovrebbe essere sublimata, canalizzata. L’affettività ne risulta coartata, perversa, autodistruttiva. La grandezza di Warhol sta principalmente nell’aver trasformato il conflitto estetico di base in una appassionata contrapposizione tra notorietà e originalità, da una parte, e riproducibilità e serialità, dall’altra. Lo stesso Gianni Mercurio in una intervista a www.ilsussidiario.net:

<<Il rifiuto dell’unicità sembra in effetti una delle sue più «diaboliche» invenzioni, non so se consapevole o no, ma con Warhol l’inconsapevolezza è assai remota perché in lui di casuale c’è ben poco. Egli si appropria ed estremizza il famoso concetto di Walter Benjamin della riproducibilità. Benjamin era di matrice marxista e l’annullamento in lui dell’aura di unicità propria dell’opera d’arte in qualche modo era bilanciata in favore della popolarità dell’arte, che doveva raggiungere le classi meno abbienti. Warhol fa la stessa cosa ma al servizio, in qualche modo, del capitalismo. Spoglia della matrice marxista la molteplicità di Benjamin, e la riveste con un matrice di tipo capitalista>>.

Tuttavia la critica d’arte e le teorie formaliste sembrano non possedere gli strumenti diagnostici per comprendere il cambiamento avvenuto nell’arte contemporanea, per capire e spiegare quello che di nuovo si trova davanti, e per “leggere” opere come la Brillo Box o l’orinatoio “Readymade” di Marcel Duchamp. Liquidare il tutto con un editto, dichiarare che “non sono opere d’arte”, non spiega perché tra le due scatole di detersivo Brillo, quella di Warhol trovi posto nei musei, e quella “originale” (che è però “seriale”) trovi spazio sugli scaffali dei supermercati. Tiziana Andina, nella recensione di The Abuse of Beauty di Arthur Danto, sostiene che «in questa prospettiva, l’inafferrabilità della Pop Art è, in fondo, un problema eminentemente filosofico, anzi a ben guardare, metafisico».[6] In estrema sintesi Danto vorrebbe offrire

<<una teoria essenzialista. In che significa che se prescindiamo dal punto di partenza, che può sembrare quanto di più storicamente determinato si possa immaginare, Danto intende fornire una definizione universale dell’arte, vale a dire una definizione che non si veda costretta a mutare storicamente seguendo i mutamenti dei suoi oggetti. Per questo, la definizione che Danto ha in mente deve essere sufficientemente ampia e flessibile da poter includere anche le scatole Brillo e da poter giustificare l’inclusione o l’esclusione della bellezza dall’arte contemporanea>>.[7]

Infatti il problema è fondazionale, e il critico, a partire dal pretesto della Brillo Box, si trova incagliato in una palude di contraddizioni, che hanno per oggetto principale il tema della Bellezza e i suoi assunti. La riflessione di Danto non si esaurisce all’interno di categorie filosofiche ma tiene conto degli aspetti storici e sociologici: «La tesi di Danto, estremamente coerente negli anni, è che il formalismo non colga nel segno nella misura in cui non tiene conto della dimensione storica delle opere. La Brillo Box non avrebbe potuto avere il valore e il significato che ha se, poniamo, Warhol avesse avuto la stessa identica idea nel 1864».[8] Ed è il sociologo Howard S. Becker – noto per la “teoria dell’etichettamento sociale” – a dare sostegno a questa lettura: nell’opera I mondi dell’arte (1982; Il Mulino, 2004), egli propugna una «sociologia del lavoro applicata all’attività artistica» al posto di una «sociologia dell’arte». L’approccio etnografico inaugura quindi il grande fiume delle teorie contestuali. Utilissime, e rischiose: ci allontaniamo dall’urgenza di Danto di trovare una definizione si flessibile, ma universale, senza tempo, di opera d’arte. Il problema quindi si pone come una costante che si sposta continuamente, aprendo ad uno scivolamento relativistico. Una zattera, il cui intreccio porta con sé il background socioculturale del naufrago-inventore, in cui la validazione del processo artistico è definita dalla tenuta di mare della zattera, la cui “bellezza” sarà il frutto dell’apprezzabilità pratica. In altre parole Warhol ridefinisce il “contenuto” dell’opera d’arte a partire da due elementi costitutivi: la “cassetta degli attrezzi” e l’accessibilità agli occhi del mondo.

Tuttavia, questo non è sufficiente a comprendere come, ad un certo punto, si sia dovuto cambiare il modello interpretativo per far fronte alla nuova realtà, connotata dalla destrutturazione della forma e dell’immagine, dalla smaterializzazione, e dall’inclusione delle tecniche più svariate e innovative, negli atelier e nelle scuole, in cui il gesto e l’azione sostituiscono la contemplazione, lo studio, il duro lavoro di bottega. A quale esigenza non tanto dell’artista ma dell’uomo, risponde questo fenomeno? Qual è quell’uomo che non ha più bisogno della forma classica, ma che sente come affine al suo gusto la forma destruente, l’immagine dissonante, l’installazione rarefatta, che si priva dei maestri (e quindi degli allievi) per far posto agli artigiani estetici? Perché la Pop Art non avrebbe una così grande rilevanza se non avesse sradicato la pittura dalla storia. E se non avesse inaugurato la trasformazione del Dna dell’arte il cui sviluppo è oggi ad un intricato crossing-over: un punto di non ritorno, una perdita della tradizione e della conoscenza che, con le nuove generazioni, non sarà possibile recuperare. Ma il nostro occhio deve essere addestrato al disincanto, poiché tutto è in perenne divenire, e nulla di ciò che osserviamo è privo di un suo precipuo inconscio.

La deriva narcisistica che sta alla base della dinamica dissociativa, che tende a separare l’oggetto dal soggetto, offre possibili sponde interpretative non solo di Andy Warhol ma di molta arte contemporanea. Partiamo dal «conflitto estetico» di Donald Meltzer: «Il conflitto estetico è quel conflitto suscitato dalla bellezza del mondo e dalla sua rappresentazione primaria»;[9] «… la madre bella che si offre agli organi sensitivi… (del bambino)… e il suo interno enigmatico che deve essere costruito attraverso l’immaginazione creativa»[10]. Si tratta di andare a comprendere l’impatto estetico che la “vista” della madre-arte ha sulla psicologia dei figli-artisti. Questa madre sembra come assente, sorda, cieca, taciturna, assorbita dalla sua necessità di generare e diffondersi, mentre all’uomo il grave peso di insegnare, imparare, insegnare, imparare. Migliorare, accendere, pregare, servire, trasferire conoscenza, incendiare città, costruire città, attraversare oceani, essere pronto a salpare ancora. È priva, questa madre-arte, di una “visione” longitudinale del destino dell’uomo-apprendista, tutta protesa com’è a estendersi, a ramificarsi, a decorare tutte le chiese, a ornare le case, a farsi storia, guerra, società, organizzazione, impresa. Il ripiegamento dell’uomo su se stesso, la sua solitudine, si riflettono sulla sua capacità simbolica. Meg Harris Williams:[11]

<<Usando una vecchia metafora (di Platone) spesso ripetuta dai poeti, Bion dice che la conoscenza è derivata per mezzo di LHK,[12] che costituisce “cibo per la mente”. Questo cibo prende la forma dei simboli, che incorporano la conoscenza nella personalità. In questo la teoria psicoanalitica è in linea con la poetica Romantica, rappresentata da Coleridge quando dice che «un’idea non può essere trasmessa se non da un simbolo» (Coleridge, 1816). Anche la Klein aveva riconosciuto che la formazione dei simboli era la base per tutte le attitudini (e come è risultato dal suo lavoro con i bambini, era ben consapevole che un simbolo non necessariamente è verbale, ma è un mezzo per l’espressione di una fantasia inconscia in ogni mezzo) – l’immaginazione, come i sogni, e così il teatro emozionale degli oggetti interni e di oggetti parziali. […] Don [Donald Meltzer] ha preferito non allontanarsi dai termini tradizionali kleiniani della madre interna e dell’oggetto combinato. I poeti inglesi, similmente, vedevano la loro musa come “mediatrice” tra la massima divinità e l’anima infantile che sta per ottenere una personale “identità” (Keats, 1819). […] Nella critica letteraria «l’ansia da influenza» (Bloom) si riferisce a quel tipo di competitività maschile provata nei confronti di un poeta precedente. In ogni caso, nello scrivere genuinamente e con ispirazione, questo è abbandonato a favore di una rispondenza tra oggetti interni (Williams). Invece di suscitare zoppicanti dubbi e sospetti, il predecessore raggiunge un livello più alto di astrazione – ciò che Bion chiama la «compagnia divina interna» e Meltzer «i santi e gli angeli della realtà psichica» (Meltzer 2005, 428). Tutto ciò non è compiacenza dell’idealizzazione; al contrario, provoca dedizione alla causa della promulgazione della bellezza di tali idee e del contributo al «frutto del mondo» (come dice Keats). Don ha descritto la propria ispirazione a Bion in Studi di metapsicologia allargata (Armando ed.). Qui egli riporta come abbia capito che la costellazione emozionale di L, H, K corrisponda all’impatto della bellezza della madre sul neonato, inizialmente ad un livello di oggetto parziale: «In principio era l’oggetto estetico e l’oggetto estetico era il seno e il seno era il mondo» (Meltzer 1986, 204)>>.

Andy Warhol è l’uomo che esprime appieno la contemporaneità dell’artista privato del conflitto estetico, si muove in una direzione apparentemente caotica. La bellezza della Grande Madre-Arte è estraniante, metamorfica, il suo seno è inafferrabile e forse troppo lontano: la vecchia Europa con le sue cattedrali è inaccessibile, soverchiante di bellezza nelle segrete e nelle catacombe, chiusa a difendersi dalle minacce della guerra. La società “occidentale” diventa la madre presente, che consente l’unica possibile simbolizzazione attraverso la distruzione della bellezza negata. La reciprocità di proiezione tra arte e oggetto dell’arte si costella come unica forma di identità, segnando il destino autoreferenziale e narcisistico dell’arte che seguirà negli anni successivi, in America come in Europa. Warhol sembra utilizzare quindi il potenziale emozionale negativo di dotazione, per neutralizzare l’impatto della bellezza sulla sua fragile e bizzarra struttura polimorfica. Il suo merito è quello di aver reso “accessibile”, come un oggetto sostitutivo, l’inafferrabile. Marylin, inafferrabile. Detersivi e scatole di minestra, scarpe e poltrone, residui di memoria di una madre-altrove.

[1] Antonio Spadaro S.I., Quale religiosità nell’arte di Andy Warhol?, La Civiltà Cattolica 2007 III 54-60 quaderno 3769 (7 luglio 2007)

[2] http://www.filosofico.net/benjamin.htm

[3] Spadaro qui si riferisce alla considerazione di Gianni Mercurio per cui «Si resta sconcertati dal fatto che pochi critici negli anni passati, ma soprattutto nel periodo in cui Warhol era vivo, abbiano notato l’evidente richiamo, anche stilistico della sua opera con le icone delle tradizioni tardo bizantina e russo ortodossa», in G. Mercurio, Andy Warhol ci ha ingannati, in Andy Warhol. Pentiti e non peccare più!, 2006, Skyra

[4] Antonio Spadaro S.I., Quale religiosità nell’arte di Andy Warhol?, La Civiltà Cattolica 2007 III 54-60 quaderno 3769 (7 luglio 2007)

[5] Quotidianità e sacralità nell’arte di Andy Warhol in Andy Warhol. Pentiti e non peccare più!, 2006, Skyra

[6] Tiziana Andina, Arthur Danto, The Abuse of Beauty, 2003, in “2R – Rivista di Recensioni Filosofiche”, vol. 6, 2007 www.swif.uniba.it/lei/2r

[9] p. 493, Sinceridad y otros trabajos, Spartia, Buones Aires, 1997

[10] Amore e timore della Bellezza, 1989, Borla (The apprehension of Beauty, 1988)

[11] Meg Harris Williams, (2005, 2011), Genesis of the ‘aesthetic conflict’, www.harris-meltzer-trust.org.uk/ papers; traduzione a cura di Teresa Tona

[12] Meg Harris Williams si riferisce qui alla griglia dei “vertici” del potenziale emozionale positivo di Wilfred Bion, in contrapposizione alla “griglia negativa” di -L, -H, -K che corrispondono alla negazione dei fatti emozionali.

——————————————————————————————-

Ringrazio il prof. Franco Bruschi per i contributi bibliografici offerti alla mia ricerca dalla sua libreria.

© articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta® www.polopsicodinamiche.com www.polimniaprofessioni.com

Irene Battaglini “La memento mori di Andy Warhol”, 10 marzo 2014