TACCUINI DI POLITICA PROFESSIONALE

di Irene Battaglini Prato, 3 marzo 2013

pdf ETICA DELLE PROFESSIONI DI AIUTO IN ERICH FROMM, short link

Se tutto ciò che facciamo si affaccia sull’infinito, si lavora più serenamente. Vincent Van Gogh

Se tutto ciò che facciamo si affaccia sull’infinito, si lavora più serenamente. Vincent Van Gogh

Colui che è maestro nell’arte della vita, non distingue tra il suo lavoro ed il suo tempo libero, ma semplicemente persegue la sua visione dell’eccellenza, qualsiasi cosa stia facendo. Lasciando agli altri decidere, se sta lavorando, o semplicemente giocando. Koan Zen

Abstract. Lo psicologo, il terapeuta, colui che lavora con l’Altro e definisce se stesso e la relazione come strumento principe nell’intervento, applica strumenti, regolamenti, codici, talvolta in modo privo di un pensare riflessivo, ma in modo unicamente pratico. Questa modalità è prima di tutto sintomo di una posizione dipendente, e non di una posizione di autonomia di pensiero, non già perché l’autonomia è data dalla rottura dei codici, ma perché l’autonomia è data dalla consapevolezza dei codici, e quindi dal loro rispetto e non dal loro subirli, quindi dalla capacità di ridiscuterli all’interno del sistema valoriale. Secondariamente, questa modalità è indicativa di una condizione nevrotica all’interno della professione, che ha a che fare con l’identità e con l’etica del lavoro, poiché produce un conflitto dovuto al fare senza comprendere, all’interno di una dinamica finalizzata alla produttività della conoscenza dell’Altro, ad esempio a livello diagnostico, e non finalizzata all’esperienza dell’Altro nel Lavoro.

L’oggetto della riflessione non è l’etica, ma la prospettiva psicologica della posizione etica ed esistenziale del professionista, che è anche ermeneuta delle produzioni del suo lavoro e delle opere della sua comunità.

E in estensione, di come l’applicare in modo inconsapevole una deontologia abbia connotazioni morali e non permetta così di assumere una posizione etica; creando il presupposto di una impossibilità individuativa a livello del Sé, professionale e personale, generando stress fino a determinare una perdita di senso rispetto alle scelte che il professionista ha fatto un tempo e che, qualche volta, non è più in grado di riconfermare.

Questo lavoro è il primo di una serie di Appunti di politica e di etica del lavoro che Frontiera di Pagine e Polimnia Professioni ospitano per tutto il 2013, con l’intento di aprire la strada ad un nuovo dibattito all’interno dell’establishment delle professioni vocazionali, di aiuto e di mentoring, e di costruire luoghi di dialogo con le professioni emergenti e con tutte le figure professionali e i tessuti di rete con i quali il libero professionista deve rapportarsi con sempre maggiore frequenza.

Sento di dover anche raccogliere questa “occasione” anche a nome di Polo Psicodinamiche, perché il mio ruolo mi chiama anche ad espormi non solo come portavoce di un gruppo di professionisti (psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari, che trovano spazio nella nostra organizzazione …), ma soprattutto ad elaborare le variabili che orientano il rapporto complesso che nasce tra un’organizzazione privata, che eroga servizi formativi, di progettazione e di consulenza, e la prospettiva dell’etica nel territorio imprenditoriale e sociale in cui opera. Di fatto un’azienda è in grado di incidere, sebbene limitatamente al microcosmo in cui estende la sua efficacia, nella realtà valoriale dei suoi interlocutori, clienti, fornitori, collaboratori, e non si può sottrarre al confronto etico se decide di rispondere appieno alla domanda non solo del mercato ma dell’Uomo, essendone una diretta conseguenza, un’emissione, una declinazione creativa e produttiva della comunità in cui si radica. In altre parole, sono spesso chiamata a decisioni che vanno ben oltre la logica imprenditoriale e che richiedono riflessioni e individuazioni, non diversamente da quello che capita nella vita privata del singolo, con tutto il peso del dover scegliere anche per coloro che in questa realtà trovano appartenenza e certezze, in cui trascorrono molto tempo, cui donano molte delle loro migliori energie. E’ quindi un cantiere sempre aperto da mettere tutti i giorni in condizioni di sicurezza, e non esaurisce mai il suo compito di integrare i fatti dei singoli in una realtà più grande, che vuol tendere all’infinito che è nell’Uomo e cui l’Uomo appartiene. Poiché tutto transita per la nostra soggettività, un articolo sull’etica del lavoro presuppone una prospettiva etica a priori, ed è quindi l’onestà intellettuale che mi porta a dire che questo articolo è di parte poiché esercita la libertà di discutere di alcune tematiche e non di altre. Non possiamo pretendere di essere indifferenti, neutrali, oggettivi, in un contesto in cui le dimensioni dell’umano sono così fortemente accese, in gioco. In un’azienda, ci si pone obiettivi, target, finalità, ma la teleologia e la pensabilità non possono esaurirsi con la programmazione. E la cosa si fa ancora più complessa quando si parla di innovazione, di distruzione creativa, di pensiero divergente e di sistemi emergenti. Nulla di questi assiomi cognitivi avrebbe una fenomenologia senza un passato, un precedente, una stratificazione di un qualche tipo, una costellazione in divenire. In questi ultimi anni di sofferenza politica ed economica, come italiani siamo ancora più sensibili ai problemi delle professioni, dell’espansione, della crescita.

La pensabilità del lavoro, come di tutte le cose che l’uomo costruisce, sta anche nella sua teleologia, e questo ha a che fare con una cronografia non estemporanea, con un dominio del tempo non solo prassico ma anche metaforico, che deve trascendere se stesso, per dirsi degno di arrivare a domani.

Alcune delle riflessioni che seguono si ispirano ai recenti lavori di Sandra Buechler, psicoanalista di orientamento interpersonale dell’Alanson White Institute di New York, e vuole accennare, senza pretesa di esaustività, ad alcuni aspetti dell’etica del lavoro dal punto di vista del professionista impegnato nella relazione d’aiuto e in tutte quelle aree, definite come intellettuali, in cui la costruzione di senso si interseca alla produzione di conoscenza. Ci avvarremo del sostegno di Carl Gustav Jung e Erich Fromm, del cui pensiero Sandra Buechler è studiosa titolata, e che ha sviluppato in alcuni suoi lavori brillanti, come Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career (2012), Clinical Values: Emotions That Guide Psychoanalytic Treatment (2004) e Making a Difference in Patients’ Lives: Emotional Experience in the Therapeutic Setting (2008), le delicate tematiche dell’empatia e della partecipazione emotiva del terapeuta nel percorso analitico, del suo approccio valoriale, delle sue scelte in relazione ai fattori economici e alle terapie rimborsate dal sistema assicurativo o sanitario.

Il Sé di un professionista dovrebbe essersi formato nella storia, nella tradizione scientifica e filosofica, nella ambivalenze delle scelte teoriche e nei conflitti delle questioni prasseologiche.

Senza l’assunzione di queste dimensioni evolutive, non è attuabile alcun cambiamento delle professioni, poiché le professioni cambiano e superano le “crisi”, soltanto se a cambiare sono anche i professionisti che le abitano.

Rogers nel 1951 ha definito la relazione d’aiuto come «una relazione in cui almeno uno dei due protagonisti ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento di un modo di agire più adeguato e integrato. L’altro può essere un individuo o un gruppo. In altre parole, una relazione di aiuto potrebbe essere definita come una situazione in cui uno dei partecipanti cerca di favorire in una o ambedue le parti, una valorizzazione maggiore delle risorse personali del soggetto ed una maggior possibilità di espressione».

La specificità che la distingue dalle altre relazioni umane è l’aspetto metacognitivo: per competenza d’aiuto si intende infatti la capacità di dare vita ad una relazione umana in modo consapevole, controllato ed intenzionale, padroneggiando razionalmente abilità «che sono un tutt’uno con ciò che si è».

Il professionista della relazione d’aiuto spesso è un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta, un mediatore familiare, ma in alcuni ambiti della sua professione può essere anche un religioso, un infermiere, un veterinario, un avvocato, un genetista e ancora, più indefinitamente, un uomo che, forte delle proprie esperienze e della competenza fornita attraverso una serie di acquisizioni e legittimazioni, metta a disposizione di un altro uomo tali competenze al fine di alleviare un disagio, confortare e ridurre una sofferenza, esprimere una valutazione o apportare una consulenza che apporti elementi che prima non c’erano.

La relazione di aiuto si costella ogni volta che ci siano di mezzo amore e carenza, potere e fragilità, abbondanza e bisogno. Queste variabili dicotomiche concorrono ad alimentare la più grande disparità definita sinteticamente con “asimmetria”, ed è una delle chiavi necessarie per comprendere la tensione tra i due “sistemi valoriali” (quello del paziente e quello del professionista). Prescindere da questa considerazione potrebbe voler dire mettere in atto una negazione se non un diniego, probabilmente per tutta l’angoscia che ci sovrasta quando sentiamo di aver bisogno di aiuto.

Colui che viene aiutato ha solitamente un gran bisogno di quell’aiuto che chiede. E colui che dovrebbe aiutare, il professionista, deve poter pensare non solo al bene del suo cliente, ma anche al proprio ed al sostentamento di sé e della propria famiglia. Vediamo come il lato economico è infinitamente potente nell’informare ciascun sistema valoriale.

Il nostro compito di Knowledge Workers, di “lavoratori della conoscenza”, è di approfondire i temi etici poiché sono il fondamento del nostro dire e del nostro agire, e non sono questioni secondarie che riguardano solo i radicali, i filosofi, i politologi e i giuristi. I problemi etici riguardano tutti noi e contribuiscono a formare il giudizio e l’orientamento delle persone.

Si può obiettare che non c’è tempo, nelle accelerazioni che caratterizzano la società in cui viviamo, per simili riflessioni, e che progettare il futuro nel lavoro e attraverso la cartografia del lavoro, sia inutile dal momento che ci scontriamo con l’imprevedibilità e le incertezze rispetto a ciò che può avvenire, con i contratti a breve termine e con la precarietà. Risulterebbe pertanto più funzionale e meno rischioso restare ben collocati nel presente, sottraendosi all’opportunità di ricomporre la dissonanza che ci è dato sentire.

Se i tempi “cambiano” ad un livello socioculturale, il Tempo non cambia perché è molto più di una rappresentazione fenomenologica. Il Tempo è la coordinata metastorica nella quale si costruisce l’identità, e non può cambiare come non può cambiare la struttura dell’acido nucleico.

Richiamiamoci a Erich Fromm. Dobbiamo restituirci ad una posizione interiore per non far fuori la possibilità di produrre conoscenza realmente nuova.

Ci troviamo di fatti nella condizione dei viaggiatori che dispongono di molte risorse per affrontare i loro spostamenti e di poter scegliere numerosi posti da visitare. Resta il fatto che gli occhi dell’esploratore sono stanchi, le sue membra affaticate, e nonostante tutte le registrazioni e le fotografie, non riesce a sentire il desiderio di andare avanti. Perché sa che non sta cercando una terra promessa, non ha niente altro cui da sognare, per dirla con Fairbairn non ha la possibilità di sviluppare nuovi investimenti oggettuali.

Tutto è già visto, perché visitabile a priori. E’ privo di spinta vocazionale pertanto non produce conoscenza nuova.

Perché conoscenza nuova è visitare con occhi nuovi. Così lo psicologo non può avvalersi solo dei manuali per imparare, ma dovrà attingere dall’esperienza, al rapporto diretto con i suoi interlocutori. E a qualche cos’altro che sta nel rapporto con l’Altro, con il Maestro, con l’Infinito.

Dire quindi che occorre l’esperienza, che occorre essere graduali, presuppone dunque avere coordinate etiche più salde di coloro che sperimentano in modo fine a stesso, per verificare in modo empirico la realtà. Più salde perché sia l’esperienza stessa ad essere in qualche modo informata all’etica e contenuta nell’etica. L’esperienza attraversata dalla prospettiva etica non può essere ridotta a faccenda pratica, ad un “accidente” che pur essendo reale, non appartiene in definitiva alla natura propria di qualche cosa. Questa credo sia il luogo di genesi della frattura cui come vedremo fanno riferimento Erich Fromm e Sandra Buechler.

Che sia organizzativo o individuale, che sia diagnostico o di prevenzione, di trasformazione o di empowerment, l’intervento per la salute è pur sempre una incursione di un “ente” nella soggettività e nel sistema valoriale di un altro “ente”. Non si tratta solo della dinamica tra due “sistemi” individuali, ciascuno ascrivibile a due differenti sistemi valoriali, ma della dinamica propria tra due sistemi valoriali, in quanto ciascun ente è portatore, sino a prova contraria, di una soggettività etica, morale, sociale, spirituale. E ancora non possiamo scusarci con la fenomenologia dell’asimmetria del rapporto tra medico e paziente, che richiede di essere mitigata e lambita continuamente dalla deontologia.

Dunque la deontologia di una professione si esprime quale epifenomeno regolamentato di una morale che ha che fare con l’economia, in cui “doniamo” una cura in cambio di un bene che deriva dal bisogno di cura, nutrimento, conforto (il denaro, il baratto), e solo in minima parte da un processo di interiorizzazione dei valori. In altre parole è il prodotto di una mediazione tra istanze diseguali, che sono costrette a richiamarsi l’una l’altra ad un cammino di reciprocità.

Il processo di interiorizzazione dei valori, dovrebbe essere un processo di elaborazione, per quanto possibile innescato dalla consapevolezza, frutto di una negoziazione tra l’Io e il Sé, e in teoria dovrebbe essere assimilabile ad una integrazione di oggetti dotati di significato etico e non ad un ulteriore aumento delle difese superegoiche.

E’ un processo che genera sofferenza, che richiede Tempo.

La relazione di aiuto si fonda quindi su una domanda di etica, e non il contrario: è mossa dall’etica, possiede potenzialità etiche che stanno nella tensione dell’Uomo verso l’Infinito, tenuto vivo dal sentimento, dal desiderio di essere cosa buona per l’Altro.

A margine di queste riflessioni, a proposito dei valori, prima di addentrarmi nell’argomento centrale, ovvero sull’attualità del pensiero di Fromm sull’etica del lavoro, voglio citare Carl Gustav Jung, quando dice: «La psicologia è l’unica scienza a dover prendere in considerazione il fattore del valore (cioè del sentimento), dal momento che esso costituisce il tramite fra gli eventi psichici e la vita. Spesso si accusa la psicologia di non essere scientifica a questo riguardo; ma i suoi critici non riescono a capire la necessità scientifica e pratica di prendere adeguatamente in considerazione il sentimento».[1]

«Tuttavia rimangono fatti cui almeno lo psicologo medio deve prestare attenzione, poiché i conflitti e l’intervento dell’inconscio sono i tratti caratteristici della sua scienza. Se tratta a fondo un paziente egli si trova a dover fare i conti con questi elementi irrazionali, duri a essere formulati in termini razionali. Perciò è del tutto normale che le persone sprovviste dell’esperienza propria dello psicologo medico riescano difficilmente ad adeguarsi quando la psicologia cessa di essere una tranquilla attività di laboratorio e diventa parte attiva dell’avventura della vita reale. Altro è esercitarsi al bersaglio in un poligono di tiro, altro è partecipare ad una vera battaglia: il medico si trova di fronte a tutta una serie di fattori casuali caratteristici di una guerra autentica. Egli si trova infine ad avere a che fare con realtà psichiche, anche se non è in grado di ridurle in definizioni scientifiche. È per questo motivo che nessun manuale può insegnare la psicologia: si può imparare solo dall’esperienza diretta»[2]

Jung solleva il tema dell’autenticità nella relazione terapeutica, considerando la relazione di cura uno scenario denso di conflitti, sottolinea che per valore si debba intendere sentimento. Il sentimento diventa valore sulla base proprio del fatto che il sentimento mi orienta nella valutazione, nell’attribuzione di valore alle cose che mi capitano: etica infatti deriva da ethos, che vuol dire carattere, comportamento, condotta, costume.

Il lavoro di Sandra Buechler assume uno sguardo antitetico rispetto alle tendenze antistoriche dominanti nelle professioni di aiuto e più in generale nelle professioni intellettuali.

Nel 2005 Buechler presenta l’intervento “Why we need Fromm Today: Fromm’s Work Ethic”, alla Conferenza Internazionale “Orientamento Produttivo e la Salute Mentale”, in occasione del 20° anniversario della Società Internazionale Erich Fromm 29 ottobre-1° novembre 2005, a Lugano. Dalla traduzione di Debora Spini per Rainer Funk:

«Vorrei mettere in primo piano l’etica del lavoro di Fromm, così rilevante per il suo pensiero sulla vita piena. La sua concezione è diametralmente opposta a quella puritana, che oppone il segmento lavorativo della vita ai passatempi non lavorativi. Il pensiero di Fromm sottolinea invece, distanziandosi nettamente, sì l’importanza del lavoro, ma non come oggetto a sé stante o in contrapposizione con altre attività – come analizzeremo ora in breve.

Sono convinta che per noi, come analisti, sia lecito esprimere i valori che più ci appassionano. Non credo che il legame con l’impresa analitica mi richieda di far finta di lasciare i miei valori a casa quando vado a lavorare la mattina. Penso che le applicazioni sbagliate del concetto di neutralità abbiano creato molta confusione sulla questione se si possa ritenere appropriato, per un analista, di esprimere i propri valori più saldi e profondi. Per sottolineare questo tema, organizzerò le mie considerazioni intorno ad una serie di valori a cui tengo in modo profondo».

Marco Bacciagaluppi, studioso di Erich Fromm, sostiene in un suo scritto che “Se dovessimo riassumere ciò che Fromm rappresenta come forza morale, potremmo dire, per usare le sue stesse parole, che egli «ci richiama a noi stessi».”

Fromm è un intellettuale dimenticato. Il dovere di un intellettuale è resistere al potere e alla seduzione della scienza. Romano Biancoli[3] sostenne che «Fromm non si è mai lasciato inquadrare in nessuna scuola di pensiero. A vent’anni dalla sua morte, ancora non riusciamo ad assegnarlo a questa o quella corrente definita. Né si può dire che sia un eclettico, anzi, al contrario, lui esprime una posizione complessiva netta e caratterizzata. Dell’eclettico ha l’attingere a molte fonti, ma poi stringe sintesi personali che superano spesso le fonti da cui prendono e si formulano in modo autonomo e originale. Il tratto più qualificante del pensiero di Fromm, l’umanesimo radicale, è vedere nell’essere umano la radice di tutto. Il presupposto è che esista una natura umana come caratteristica di base della specie umana, comune a tutti gli uomini, i quali presentano non solo una stessa anatomia e una stessa fisiologia, ma anche una medesima struttura psichica. Questo rende il genere umano una unità e spiega la comprensibilità delle diverse culture, anche le più lontane, della loro arte, dei loro miti, dei loro drammi (Fromm, 1962, p.55). E’ una visione teorica che trova applicazione clinica principalmente nella correlazione “center-to-center” tra analista e paziente (Fromm, 1960; Biancoli, 1995): l’analista può comprendere il paziente in quanto sperimenta in se stesso ciò che quest’ultimo sperimenta, secondo la massima di Terenzio: “Nihil humani a me alienum puto”. Ogni individuo, in quanto membro del genere umano, è potenzialmente capace di sperimentare in sé ogni esperienza umana. Il trattamento psicoanalitico ispirato all’umanesimo radicale si propone il mutamento del paziente da un orientamento alla passività interiore e al possedere ad un orientamento all’attività, avviando il cammino dalla modalità dell’avere alla modalità dell’essere.

Egli immette nella cultura del novecento le linee di forza dei grandi maestri di umanità, da Isaia a Socrate, da Meister Eckhart a Spinoza, da Goethe ad Albert Schweitzer, cioè prospettive di pensiero atte ad attraversare tempi lunghi e intere epoche della storia.

Fromm afferma che la natura umana non si può scorgere come tale ma attraverso le sue diverse manifestazioni. E’ nella “situazione umana” che si manifesta la natura umana (1947). Dai testi di Fromm, si può riassumere come segue il suo concetto di “situazione umana”. Nell’evoluzione dei primati risultano due tendenze: la determinazione sempre meno istintiva del comportamento e la crescita del cervello, particolarmente della neocorteccia. Cioè, l’uomo è il primate fornito della minima dotazione istintiva e del massimo sviluppo cerebrale (Fromm, 1973, p. 201). La singolare emersione biologica diventa un dato, intrinsecamente contraddittorio, della situazione umana: far parte della natura e insieme trascenderla, proprio per la debolezza degli istinti e la consapevolezza di sé, estranea ad ogni altro animale. L’armonia dello stato naturale è rotta, il mondo dell’uomo è il mondo del conflitto (Fromm, 1947, pp. 29 e sgg.).

La frattura che vive dentro l’uomo reca una fondamentale “dicotomia esistenziale”: individuarsi o regredire (Fromm, 1941, 1955). Il processo di individuazione è caratterizzato da autonomia e solitudine. Procedendo lungo questa via si arriva a conseguire quei gradi di libertà che consentono di amare. In alternativa, la “fuga dalla libertà” (Fromm, 1941) è la risposta regressiva alla paura della solitudine, inevitabile costo dell’individuazione.

Fromm descrive la contrapposizione tra etica umanistica ed etica autoritaria nell’opera “Dalla parte dell’uomo”, in cui contrappone anche l’autorità razionale a quella irrazionale, la coscienza umanistica a quella autoritaria. La coscienza umanistica è per Fromm “la voce del nostro vero Sé, che ci richiama a noi stessi, per diventare ciò che siamo potenzialmente”.

Egli sostiene inoltre che il carattere cosiddetto produttivo sia il più vicino alla virtù. »

L’etica della virtù si basa sull’assunto che le azioni siano successive alle scelte, e che quindi la moralità non ha a che fare con l’obbligatorietà dell’azione; si guarda alle persone, alle disposizioni del carattere.

I valori proposti da Sandra Buechler per ribadire l’attualità del pensiero di Fromm, sono l’integrità, la realizzazione di Sé, il coraggio, la speranza attiva e il senso di avere uno scopo, la libertà. Ci soffermeremo solo su integrità e realizzazioni di Sé, per ragioni di tempo e di spazio.

Se per la Buechler (2003, 2004) l’integrità umana è uno stato «nel quale le motivazioni profonde, le assunzioni di base e le azioni formano un insieme compatto», Fromm espone la sua concettualizzazione di integrità relativa al lavoro, portando ad esempio l’Artigiano del Duecento e del Trecento.

Per Fromm quell’artigiano vive la vita piena, egli impara il proprio lavoro da altri artigiani, quindi nella relazione, in un contesto strutturato e organizzato. Apprende dal proprio lavoro, in quanto nell’ambiente di lavoro sviluppa relazioni, capacità, abilità, e inoltre ri-progetta continuamente se stesso attraverso l’apprendimento di competenze via via più complesse, in una storia che non è solo sua personale, ma all’interno di un tessuto sociale.

Questa che oggi chiameremmo vision, vision imprenditoriale, si situa come uno dei capisaldi di società “piena e sana” (si noti come il lessico di Fromm rimanda ad un principio di abbondanza e non di scarsità), in cui il lavoratore è incoraggiato a lottare per realizzare il Sé, sviluppando quella che il Premio Nobel per l’economia Amartya Sen[4] ha chiamato capability, capacità di realizzazione di Sé, capacità di felicità possibile: la dimensione professionale o lavorativa, non è alienata dal resto della vita, è integrata nell’esistenza.

Nella società di Erich Fromm, il lavoro è scenario di realizzazione del Sé, e di esperienza del Sé. In questo scenario sociale, nessun uomo può essere il mezzo per i fini di un altro, ma è egli stesso il solo fine di se stesso e del proprio operare. In questa accezione di integrità, l’uomo non può neppure prestare se stesso ai fini di poteri che non siano buoni e produttivi, in altre parole questo uomo non può mercificare il proprio operato in un contesto in cui non può essere libero, in cui le attività politiche ed economiche non siano subordinate al suo sviluppo. La segmentazione e la parcellizzazione delle mansioni (oggi si parla di alta specializzazione), non sono un incentivo al processo di integrazione. Inoltre, Fromm sostiene che: «Non si può separare l’attività di lavoro dall’attività politica, dall’uso del tempo libero e dalla vita personale. Se il lavoro dovesse diventare interessante senza che gli altri settori di vita divenissero umani, non avverrebbe alcun vero cambiamento».[5]

E’ probabile che ciascuno di noi abbia un modo molto personale di chiedere aiuto, di attivare cambiamento, di porsi in modo innovativo verso l’esistenza. Un modo personale di apprendere e di progettarsi. Ciascuno, direbbe il premio Nobel per l’economia Amartya Sen, possiede personali funzionamenti e capabilities che non sono felicità ma realizzazione, soprattutto immateriale.

Credo che l’etica della conoscenza non posso sottrarsi al confronto e alla riflessione sulle tematiche epistemologiche, poiché sono direttamente connesse al knowledge working e alle sue modificazioni.

Si assiste alla nascita della psichiatria olistica e alla medicina umanistica. Alla computer art e all’economia della felicità. La logica formale non apprende attraverso l’esperienza ma impara dai metodi dell’esperienza; si fa problematizzare dalla soggettività; la psicologia e l’antropologia necessitano di categorie di analisi, manuali con criteri assiomatici, antropometrici.

Questo movimento interno, che potremmo definire ibridazione delle logiche conoscitive, potrebbe essere anche letto come il percorso individuativo della gnosis, un ripristino della sua identità primigenia dopo un lungo inverno di separazioni interne. Un tempo le arti e le scienze erano accorpate nel sapere delle Muse, e non vi era frattura e conflitto tra aree della conoscenza.

Proviamo a leggere questo fenomeno come la risposta inconscia ad un bisogno tutto umano di restituirsi all’unità, all’integrità interna. Di risanarsi di fratture praticate, dal positivismo, dall’integralismo culturale, dalla rigidità che si veste di coerenza.

E’ il tentativo di rispondere in modo individuativo ad una scissione che non comporta salute, ma un forte stress. E il produttore di conoscenza come il professionista della salute sono chiamati a sentire il loro sintomo e ad elaborarlo.

A non soggiacere necessariamente alle regole imposte da un meccanismo largamente nevrotizzante. Sono invitati da Fromm, e non solo da lui, a rivedere le posizioni interiori quando non rispondono più alla pienezza valoriale dell’autenticità che solo l’Uomo può attribuire ed è in grado di attribuire.

Sandra Buechler ce ne porta un esempio che richiede una trattazione a parte: il modello economico della managed care.

Ma ancora un inciso sulla conoscenza. La confusione a livello metodologico, inevitabilmente conduce alla trasfusione dei contenuti, e rende assai complicata se non impossibile la verifica di un risultato.

L’etica della conoscenza deve poter riflettere sulle sistematizzazioni valoriali per procedere ad una possibile revisione. La progettualità didattica cambia in modo radicale, e l’approccio pluridisciplinare deve fare i conti con le trasformazioni metodologiche.

Non solo come psicologi, ma anche come docenti e come formatori siamo tenuti ad interrogarci sulle questioni di fondo, per non correre il rischio di attraversare una crisi identitaria senza essercene accorti. Nelle cose stabili alberga già il seme del cambiamento, come ci insegna Lao-Tse.

Anche se spostiamo il livello di osservazione dal singolo uomo all’organizzazione, dobbiamo interrogarci sulla capacità dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni di leggere e di tradurre il sistema valoriale aziendale a favore del committente.

Il punto di frattura è tra i bisogni psicologici degli utenti e i bisogni psicologi dell’organizzazione, poiché le due finalità non sempre coincidono.

È sempre più difficile ancorarsi al qui ed ora, su questa zattera così fragile. Dobbiamo ritrovarci e costruire ancora, riprovarci, continuare sul sentiero tracciato da Fromm, Jung, Freud, e molti altri studiosi, per non essere afferrati dall’idea che tutto sia inutile. Stabilire una rotta, costruire nuove mappe, anche se sembra tutto molto sfilacciato, incompleto, incompreso.

Nuovi modelli, antiche forme di cooperazione. Immagini fondate sul dono, sulla bellezza.

Appare anche difficile giungere a una qualche conclusione coerente di questo piccolo percorso che, volutamente, è stato frammentario, proprio perché voleva dare l’idea della complessità, e ricchezza, delle relazioni tra queste discipline. Se tuttavia un epilogo si deve trarre da questo rapido viaggio, esso può bene essere espresso da una frase di Karl Popper del 1912: «Se psicoanalisi ed etica rinunzieranno ad ogni disputa nominalistica e a ogni diatriba ideologica, e sapranno collaborare nel futuro, i risultati non potranno che essere eccellenti.»[6] Cento anni dopo non sappiamo ancora se le cose siano andate così.

«Non vi è frattura tra lavoro e gioco, tra lavoro e cultura. Il modo in cui l’artigiano si guadagna da vivere determina e influenza il suo intero sistema di vita».[7]

[1] C.G. Jung, L’uomo e i suoi simboli

[3] http://www.psychomedia.it/pm-proc/opifer/17-fromm.htm

[4] Amartya Sen nacque nel 1933 a Santiniketan (in Bengala): divenne docente presso l’università di Calcutta, presso il Trinity College di Cambridge, poi a Nuova Deli, alla London School of Economics, a Oxford e, successivamente, all’università di Harvard. Nel 1998, pur mantenendo la sua carica di docente ad Harvard, ha fatto ritorno come rettore al Trinity College. Presidente della Economic Society, della International Economic Association, della Indian Economic Association, a Sen è stato conferito il Premio Nobel per l’economia nel 1998. Egli è autore di numerosissime opere, delle quali meritano sicuramente di essere ricordate Collective Choice and Social Welfare (1971), On Economic Inequality (1973), Commodities and Capabilities (1985), Etica ed Economia (1987), Inequality Reexamined (1992), Lo sviluppo è libertà (1999), Globalizzazione e libertà (2002).

[5] Fromm, Psicoanalisi della società contemporanea, p. 312

[6] Karl Popper: “Never let yourself be goaded into taking seriously problems about words and their meanings. What must be taken seriously are questions of fact, and assertions about facts: theories and hypotheses; the problems they solve; and the problems they raise” (Popper K., 1992, p.16)

[7] C. Wright Mills 1951 p. 220, citato da Erich Fromm in Psicoanalisi della società contemporanea, p. 175).

© articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta® – www.polopsicodinamiche.com – www.polimniaprofessioni.com

Irene Battaglini, 3 marzo 2013.

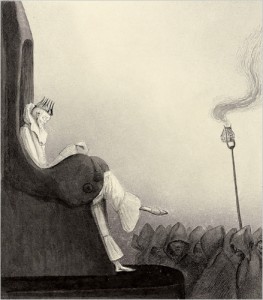

La Clairvoyance è un autoritratto ad olio su tela del 1936 di Magritte. René Magritte (belga, 1898-1967) è il pittore contemporaneo più discusso, studiato e interpretato al mondo. La sua adesione al surrealismo è il movente per fare della sua arte un ampio scenario simbolico, linguistico, onirico e metaforico, prestandosi ad ogni forma di interpretazione psicoanalitica, di diagnosi per lo più ispirate alla dinamica, peraltro assai congrua, del trauma della morte della madre, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite.

La Clairvoyance è un autoritratto ad olio su tela del 1936 di Magritte. René Magritte (belga, 1898-1967) è il pittore contemporaneo più discusso, studiato e interpretato al mondo. La sua adesione al surrealismo è il movente per fare della sua arte un ampio scenario simbolico, linguistico, onirico e metaforico, prestandosi ad ogni forma di interpretazione psicoanalitica, di diagnosi per lo più ispirate alla dinamica, peraltro assai congrua, del trauma della morte della madre, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite.

La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.

La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.