di Andrea Galgano 22 settembre 2020

leggi in pdf Giorgio De Chirico la sottile linea metafisica dell’oltre

Il Poeta e il Pittore sono uniti da una linea ferma e immobile e noi percepiamo la fragranza inattuale e materica della loro ombra. E poi le linee e la geometria umbratile, la stanza metafisica di un arredo da palcoscenico e una finestra-atelier che sfronda il reale.

Il Poeta e il Pittore sono uniti da una linea ferma e immobile e noi percepiamo la fragranza inattuale e materica della loro ombra. E poi le linee e la geometria umbratile, la stanza metafisica di un arredo da palcoscenico e una finestra-atelier che sfronda il reale.

La poesia di Giorgio De Chirico (1888-1978)[1] è neometafisica nel luogo in cui la stessa pittura, la stessa immagine, la stessa linea di verso diventano viaggio nel tempo e viaggio del tempo, come sostiene Andrea Cortellessa.

Un miraggio abbacinante di splendore, consolidato nel nulla, nella invisibilità, nelle estremità opposte di un futuro impenetrabile e tenebroso, in un cerchio eracliteo.

Ilaria Elisa Baruffa scrive:

«Il cerchio di de Chirico strizza l’occhio al concetto di circolarità temporale nietzschiana, la mancanza di un vettore lineare del tempo, una sorta di loop, in cui gli eventi si susseguono vertiginosamente nel «cortocircuito fra passato e futuro: la sensazione del presagio». Tale presagio angosciante è espresso magistralmente nella poesia L’ora inquietante, anche titolo di una delle sue più celebri opere su tela, in cui de Chirico rappresenta il tempo immobile e congelato in cui «anche l’immortalità è morta / in quest’ora senza nome sui quadranti / del tempo umano».[2]

De Chirico ripete le sue immagini, le dilata, ne fa diventare mito segreto ed enigmatico[3]. La finzione poetica e letteraria dell’immagine raffigura l’illusione postuma, l’allucinante e stupefatto museo delle nature morte, dei manichini immobili, dei cavalieri muti, dei portici al sole addormentati.

Paolo Picozza afferma:

«Lo stesso mistero che nei dipinti dell’artista i cela dietro un’ombra o l’allegoria semplificata di un concetto complesso che trascende la realtà delle cose. Il poeta non ha tempo e si trova sia dentro che oltre il confine della fisicità: ne comprende la sostanza metafisica. Lo stesso enigma che spinge il Maestro a celare il contenuto di questo quaderno tra le pagine lise e scurite del tempo, forse per proteggerne la sostanza scritta, troppo spontanea e intima per essere pubblicata. […] Il poeta De Chirico è inattuale e postumo […]. L’attuarsi di una poiesi che si manifesta attraverso l’eidos e prende forma grazie alla techne, naturalmente ispirata dalle coeve contaminazioni letterarie».[4]

Ecco l’ignoto, l’enigma, l’anima bambina svegliata nella notte o la camera dell’ombra del meriggio. Una divinazione sofferta e misteriosa, quasi presentita che si volge al manoscritto presagio del tempo: «Vita, vita, grande sogno misterioso! Tutti gli enigmi / che tu mostri; gioie e bagliori… / Portici al sole. Statue addormentate. / comignoli rossi; nostalgie d’orizzonti sconosciuti…/ E l’enigma della scuola, e la prigione e la caserma; / e la locomotiva che fischia la notte sotto la volta gelida / e le stelle. / Sempre l’incognito; il risveglio al mattino e il sogno che si / è fatto, oscuro presagio, oracolo misterioso».

È il cuore friabile della metafisica, l’attimo smunto e sublime dei quaderni, la valenza simbolica profonda di un verso che dice la realtà e la sua apparenza, ne calca i palcoscenici remoti, le tracce di Apollinaire (« […] il tempo non esiste […] sulla grande curva dell’eternità il passato è uguale all’avvenire», scriverà in una lettera del 1916) e i profili-bersagli e premonitori: «Tutte le case sono vuote / risucchiate dal cielo aspiratore. / Tutte le piazze deserte. / Tutti i piedistalli vedovi. / Le statue – emigrate in lunghe / carovane di pietra / verso porti lontani. / Strane iscrizioni sorgono a ogni quadrivio. / Avvertimenti funebri di non andar più oltre».

Roberto Mussapi scrive:

«Questa ricca parte del libro mostra un mondo stilisticamente controllato e tutt’altro che scontato, ma anzi derivante dagli stupori e dagli archetipi che muovono i temi della pittura dechirichiana: presenza del sogno in senso profondo, mai personale o privato, ma grande ombra di matrice junghiana, non importa quanto consapevolmente, e di visioni che fanno cosmo con quelle piazze d’Italia e non solo: la piazza appare in queste poesie come epifania ricorrente. […] Fino a poesie che sembrano soggetti dei quadri derichirichiani, assenza, angoscia e quiete cosmica in contrastante coesistenza: come quella, esemplare della statua che «vuole essere sola, a ogni costo». e qui, con il sole che si ferma in alto al centro del cielo, la statua in una felicità d’eternità annega la sua anima nella contemplazione della propria ombra, c’è il nucleo di De Chirico; ma non in un soggetto per una tela, bensì in una prosa poetica autonoma, una dilatazione letteraria della visionarietà del pittore».[5]

Il chiasmo dell’opera dechirichiana è un fiuto, una rincorsa e uno spasmo insieme. Egli celebra l’onda fatidica del tempo, come se si annullasse ogni prospettiva mancata, per farsi scrittura di sogno, dove ogni quadro è poiesis velata e distonica, strascico plumbeo e gioia infinita di un bassorilievo dello spirito, di una biografia irradiata e magnetica.

Dove l’emblema (ciminiere, treni, muri, bandiere, carciofi) rappresenta l’ evocazione incandescente, come il suo Ebdòmero, di una metafora cieca di ogni visione che supera i confini magmatici dell’essere e del corpo.

Lunghezza tiepida di ombre, fontane dallo strano sguardo, eterno addio di finestre chiuse e stelle d’amore dei portici oscuri:

«Gli astronomi poetanti sono molto allegri / La giornata è radiosa la piazza piena di sole. / Alla veranda si sono affacciati. / Musica e amore. La dama ahimè troppo bella / Vorrei morire per i suoi occhi di velluto. / Un pittore ha dipinto un’enorme ciminiera rossa / Che un poeta adora come una divinità. / Ho rivisto quella notte di primavera e cadaveri / Il fiume trascinava tombe che non sono più. / Chi vuole ancora vivere? Le promesse sono più belle. / Hanno issato tante bandiere sulla stazione / A patto che l’orologio si fermi / Deve arrivare un ministro. / Egli è intelligente e dolce sorride / Capisce tutto e di notte / alla luce di una lampada fumante / mentre il guerriero di pietra dorme / sulla piazza buia / Scrive lettere d’amore tristi e ardenti» (Speranze).

L’oscurità di De Chirico è una rivelazione di silenzi chiusi. Statue d’amore. Amore perduto di ogni risveglio, cuore sciolto nella torre insensata: «[…] Al risveglio la felicità dormiva ancora accanto a me. / Dalla mia finestra guardo nel cortile umido / I cadaveri delle mie illusioni. / Sensibilità dei carciofi di ferro… La notte la locomotiva fischiava / Il lavoratore non dormiva. / Aveva le mani ghiacciate. La luce lo accecava / aveva il cuore ardente. / Amore perduto. Donna amata – Quanti passi davanti alla mia porta / nella camera accanto chiacchierano. / E i due uomini dallo sguardo così dolce si sono allontanati / si tenevano per mano / e si guardavano negli occhi. / Ho lottato molto. Ho voluto forgiarmi un cuore solido».

Il tempo della malinconia è un emblema plastico e onirico, dove la disperata ricerca della felicità resta perduta nel rumore, come una eternità invocata. Un vocativo tracimato, una catastrofe in stazione, una luce partita nel tramonto:

«Pesante d’amore e di dolore / la mia anima si trascina / come una gatta ferita. / Bellezza delle lunghe ciminiere rosse. / Fumo solido. / Un treno fischia. Il muro. / Due carciofi di ferro mi guardano. / Avevo uno scopo. La bandiera non garrisce più. / Felicità, felicità, ti cerco. / Un vecchietto così dolce, cantava dolcemente / una canzone d’amore. / Il canto si perse nel rumore / della folla e delle macchine / e anche i miei canti e le mie lacrime si perderanno / nei tuoi cerchi orribili / oh eternità».

La festa del sole ha ombre regolate, bandiere solenni sulle torri rosse. Anima allungata di un tempo antico, dove si contano le linee e le statue si elevano: la morte è là piene di promesse, «Medusa dagli occhi che non vedono. Vento da dietro il muro. Palmizi. Uccelli mai venuti».

Se è vero ciò che Andrea Cortellessa scrive che «È stato lui del resto ad aver scoperto, nell’arte moderna, l’Antichità come futuro[6]», le rappresentazioni e i segni di De Chirico si susseguono nel viaggio fantasmagorico (e fantasmatico) della nitida partenza e del ritorno, nel presagio preistorico, nell’escapismo d’altrove, nella primordiale eternità ambigua e ancipite di una oscurità d’avanguardia, che appare nella notte:

«La notte è profonda. Mi rigiro sul cuscino bruciante. Morfeo mi detesta. Sento il rumore di una vettura che viene da lontano. Il trotto del cavallo; un piccolo galoppo; e il rumore apparso affonda nella notte; una locomotiva fischia da lontano. La notte è profonda.

La statua del conquistatore nel palazzo. La testa nuda e benedetta della sorte. Ovunque la volontà del sole. Ovunque la consolazione dell’ombra. […]».

Nella sua prosa Zeusi l’esploratore scrive «Amici, bisogna ancora partire, bisogna ancora sussultare sotto l’angoscia del mai visto» e dove «Bisogna scoprire il démone in ogni cosa», l’esploratore-sopravvissuto, come un arcangelo affaticato, in una sorta di rimando a Coleridge, afferma la tensione ultimativa al vero.

L’orizzonte si rischiara nella stanchezza delle stagioni morenti: «In una barca nera come una bara fra due ponti lividi mi ero addormentato […] Silenzio, rumori sordi della mia anima. Ricordi, ricordi, sciabordavano sui fianchi scuri della nave. E tutti i bassorilievi del mio spirito apparivano sotto la luce dei lampi».

E poi la città in tutto il suo splendore innominato si riporta a una gioia primigenia, a uno spazio antico di abbraccio, dove poter percorrere e inseguire un sogno insognato. È una lotta, come la volta scura del cielo, le linee dei muri e delle statue, i mobili strappati, le virtù effimere della modernità, i paesi allontanati, le case sulle piazze e gli elmi.

Il trauma dell’assenza si colora di guerra, pronuncia la sua distopia incerta e il suo grido di ombra nei giardini chiusi come frammenti: «Ho visto gli uomini entrare ed uscire / dalle loro case, / ho visto germogliare e spandersi / dolci fioriture. / Ho conosciuto le grandi leggi, / leggi che si definiscono con il numero. […] Ma ora ovunque rugge la vita vagabonda / ovunque i relitti dei naufragi / galleggiando sulle onde…».

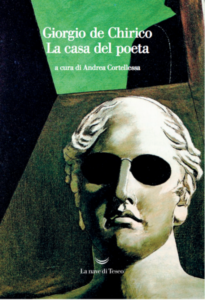

[1] De Chirico G., La casa del poeta. Tutte le poesie in versi e prosa, in francese e in italiano, a cura di Andrea Cortellessa, traduzioni dell’autore e di Valerio Magrelli, La Nave di Teseo, Milano 2019.

[2] Baruffa I.E., Il demone in ogni cosa. Dentro la poesia plastica di Giorgio de Chirico, (https://www.liminarivista.it/camera-obscura/dentro-la-poesia-plastica-di-giorgio-de-chirico/).

[3] Galaverni R., I versi abitano le stesse piazze dei quadri, in “La Lettura- Corriere della Sera”, 17 novembre 2019.

[4] Picozza P., De Chirico poeta, pp.15-16

[5] Mussapi R., Il sogno di Jung nella poesia di De Chirico, in “Avvenire, 10 novembre 2019.

[6] Cortellessa A., Introduzione, in De Chirico G., cit., p. 43.