di Andrea Galgano 25 ottobre 2015

leggi in pdf Thomas Merton: il poliedro del silenzio

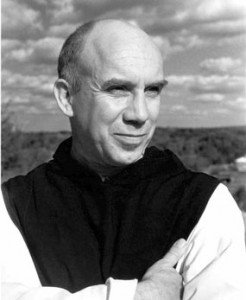

La poesia di Thomas Merton (1915-1968) significa sfiorare la parola scritta nella modalità, come scrive Bianca Garavelli, «più naturale per esprimere emozione e pensiero» e la vitalità dei suoi versi

«è commovente: davvero trasmettono un profondo amore per la vita, e una gioia nel descriverla, capaci di suscitare ispirazione. Una sorta di contagio benefico che induce ad aprirsi alla bellezza, anche attraverso le realtà più tristi o cupe. Tutte le immagini del mondo sembrano fondersi come onde di un unico mare, ogni istante assume la consistenza preziosa di una gemma, il respiro della creazione diventa musica. […] si intuisce come la poesia di Merton tenda a una fluida dimensione poematica, infusa dalla tradizione dei Salmi: ogni movimento umano, ogni frutto, ogni oggetto (le tonache dei confratelli, una bufera, una quaglia) diventa la nota di una sinfonia perenne, che confluisce in una grande preghiera corale, di cui la poesia è anticipazione. Nella duttile sintesi dei versi, echeggiano le intuizioni di un’anima che nel silenzio e nella solitudine ritrova la pienezza, si abbandona all’abbraccio di Dio».

Pertanto, la poesia rappresenta il movimento di una trasformazione spirituale e propedeutica alla preghiera e agli interrogativi del vivere, in tutta l’ultimità estrema, e come «accesso a una “visione altra” della realtà, la quale supera il materialismo, ma che a un certo punto l’uomo di fede deve superare abbandonandosi all’azione di Dio in lui. Nell’artista, invece, tende a prevalere un atteggiamento più attivo, tipico dell’esercizio della creatività» (Christian Albini): «Segrete / Parole vegetali, / Acqua non scritta, / Zero quotidiano […] O pace, benedici questo luogo folle: / Silenzio che non tramonta / Ama l’inverno quando la pianta tace».

Recentemente Papa Francesco, nel viaggio apostolico negli Stati Uniti, ha ricordato Thomas Merton, nel celebre discorso al Congresso del 24 settembre, assieme a Lincoln, Martin Luther King e Dorothy Day:

«Egli resta una fonte di ispirazione spirituale e una guida per molte persone. Nella sua autobiografia scrisse: «Sono venuto nel mondo. Libero per natura, immagine di Dio, ero tuttavia prigioniero della mia stessa violenza e del mio egoismo, a immagine del mondo in cui ero nato. Quel mondo era il ritratto dell’Inferno, pieno di uomini come me, che amano Dio, eppure lo odiano; nati per amarlo, ma che vivono nella paura di disperati e contraddittori desideri». Merton era anzitutto uomo di preghiera, un pensatore che ha sfidato le certezze di questo tempo e ha aperto nuovi orizzonti per le anime e per la Chiesa. Egli fu anche uomo di dialogo, un promotore di pace tra popoli e religioni».

La parola che sagoma e ricerca, il tempio dell’anima come passaggio e transito verso un respiro che sia cifra d’Eterno e ressa inquieta, destina la sua profondità a ricercare Dio in tutte le sfumature della realtà. Scrive Marco Roncalli:

«Merton è stato soprattutto un monaco inquieto, ma che ha trasformato l’eremo, con la penna, in un pulpito senza confini, e, con la preghiera, in un tabernacolo dove custodire insieme all’Eucarestia ogni fratello; un trappista difensore della vita monastica eremitica e comunitaria, convinto di «tener viva nel mondo moderno l’esperienza contemplativa e mantenere aperta per l’uomo tecnologico dei nostri giorni la possibilità di recuperare l’integrità della sua interiorità più profonda». Sino a trasformare la sua stessa parabola in un racconto incessante della ricerca di Dio, vivendola tra solitudine e comunione, contemplazione e azione».

La tessitura mistica della sua trama poetica diviene l’esito di una stanza interiore che viene ridestata da una vibrazione e da una scoperta che riconcilia. Nato nel 1915 in Francia da genitori artisti, da madre statunitense e padre neozelandese, si trasferisce a Douglaston, vicino New York nel 1916.

Dopo la perdita della madre, ammalatasi e morta di cancro nel 1921, si trasferisce con il padre (morirà nel 1931 di tumore) alle Bermuda e poi di nuovo in Francia, vive la sua esistenza di tormento e inquietudine, pacificandosi dapprima con la conversione nel 1938 al Cattolicesimo e poi nel 1947 pronunciando i voti solenni nell’abbazia trappista di Nostra Signora di Gethsemani, nel Kentucky: «Incominciai a ridere con la bocca nella polvere: senza sapere come e perché, avevo compiuto davvero la cosa giusta, e anche una cosa magnifica».

Nel 19 marzo del 1958, Merton, all’epoca maestro dei novizi del suo monastero, annota nel suo diario: «Fui d’un tratto preso dall’idea che io amavo tutta quella gente, che mi apparteneva come io appartenevo a loro, che non potevamo essere estraniati gli uni dagli altri anche se di razze diverse».

Commenta Enzo Bianchi:

«È lo stupore di scoprirsi appartenente all’unica umanità, senza esenzioni e privilegi, uno stupore che spazza via l’illusione che emettendo i voti religiosi si diventi una creatura di diversa specie, pseudo-angeli, “uomini spirituali”, uomini di vita interiore. […] Ed è lo stupore […] dell’ateo libertino che resta incantato dagli scritti di Etienne Gilson e Jacques Maritain e, dopo pochi mesi di frequentazione della chiesa del Corpus Christi a New York, viene battezzato. È lo stupore del giovane docente universitario che, solo tre anni dopo il battesimo, scopre un’abbazia trappista nel Kentucky rurale e chiede di esservi ammesso come novizio. Sarà ancora lo stupore del monaco provato che cerca un’impossibile conciliazione tra il voto di obbedienza a una comunità cenobitica e il crescente desiderio di una solitudine eremitica. Ma anche lo stupore di chi scopre che, man mano che si ritira dalla frequentazione degli altri – confratelli, amici, frequentatori del monastero – sente crescere in sé una solidarietà cosmica, un farsi carico delle speranze e delle sofferenze della propria generazione».

Il poeta sente vibrare lo stupore, la riconciliazione che assona, la contemplazione che abbraccia il reale come segno, come crittografia sacra che ricerca, senza risparmio e nello spasmo, il compimento, l’abbraccio, il senso nascosto e vitale e la scena in cui il mondo accade dove la terra raccoglie il cielo: «Vento e una quaglia / E il sole pomeridiano. / Cessando di interrogare il sole / Sono divenuto luce, / Uccello e vento. / Le mie foglie cantano. / Sono terra, terra […] Quando avevo un’anima, / quando ardevo / quando questa valle era / Solo aria fresca / Hai pronunciato il mio nome / Chiamando il Tuo silenzio».

Scrive Christian Albini: «Merton contempla i boschi, gli animali, gli uccelli in volo, la notte, ma anche i grattacieli e la vita sfrenata delle città, le guerre, i disordini razziali e sente vibrare in tutte queste realtà il soffio dello Spirito, come presenza o come appello. Invece che metterlo a tacere, cerca di lasciarlo parlare, prestandogli la propria voce».

E questo sentimento inquieto a lasciare, in tutte le sue dieci raccolte di poesia, lo stampo di una Presenza che pervade mito e sogno, il silenzio (Tutti questi alberi / Così trasformati / Stolti / Si chinano adoranti / Le colline dormono / In trapunte ghiacciate / Mi immergo fino al ginocchio nel silenzio / Dove la bufera solleva nubi e punge), il dolore («Poiché tra le macerie del tuo aprile Cristo giace ammazzato, / E piange tra le rovine della mia primavera: / L’oro delle Sue lacrime cadrà / Nella tua mano debole e abbandonata, / E ti riscatterà a questa terra: / Il silenzio delle Sue lacrime cadrà / Come campane sulla tomba straniera. / Ascoltale e vieni: ti reclamano a casa») e le bufere precoci, l’amore prima dell’alba come nascita e emanazione («E quando le loro voci lucenti, linde come l’estate, / Risuonano, come campane di chiesa sul campo, / Cento Luteri polverosi risorgono dai morti, incuranti, / Scrutano l’orizzonte cercando la smorfia sdentata / delle fabbriche, / E annaspano, nel grano verde, / Verso i richiami sonori del treno merci dell’ovest»), la protesta e l’ironia, il disegno delle linee che chiedono respiro al mondo creato e alle particelle che lo compongono: «Quando nessuno ascolta / Gli alberi quieti / Quando nessuno nota / Il sole nella pozza / Dove nessuno sente / La prima goccia di pioggia / O vede l’ultima stella / O accoglie il primo mattino / Di un mondo smisurato / Dove inizia la pace e termina la rabbia: / Un uccello, immobile, / Guarda l’opera di Dio: / Una foglia che vortica, / Due fiori che cadono, / Dieci cerchi nello stagno. / Una nuvola sulla collina, / due ombre nella valle / E la luce colpisce la casa».

Commenta Christian Albini: «In coerenza con la logica dell’incarnazione, la contemplazione, in quanto consapevolezza della vita autentica, può essere raggiunta solo nell’umanità, non estraniandosi da essa. La poesia, perciò, può consentire di vedere il mondo intero e le vicende della vita come sacramenti, segni di Dio e del suo amore all’opera nella nostra esistenza».

I luoghi, allora, diventano corali dipinti, perforano l’aria del monastero che diventa città di Dio in una minuta di destino e compimento, solleva la panoramica di un’appartenenza alla variegata bellezza che circonda ed entra in comunione, in quanto segno intuito e vissuto della mano di Dio.

Il monaco, come Elia, si mette in cammino e l’io si risveglia in tutte le sue urgenze elementari. È la sua stanza il punto di sguardo. Ma è una stanza che pronuncia la sua appartenenza e la sua dipendenza all’infinita Genesi, a Dio che si incarna e tocca ogni infinitesimo umano, che si introduce in modo non prevedibile e non previsto, facendo luce sulla verità di noi stessi: «Il seme, come ho detto, / Si cela nella zolla ghiacciata. / Modellate dai fiumi, le pietre / Non se ne curano né lo sentiranno mai, / E coprono la terra coltivata. / Il seme, per natura, aspetta di crescere e dare / Frutto. Per questo non è solo / Come le pietre, o le cose inanimate: / Voglio dire, solo per natura, / O solo per sempre».

La vera ascesi non è elevazione sulle dinamiche mondane bensì entra in comunione: con l’umano unico e irripetibile. Ed ecco che la poesia diventa umana questione e preghiera, si fa religiosa, perché la realtà lo, lo annuncia ogni giorno qui e ora silenziosamente: «Io sono l’ora stabilita, / L’«adesso» che taglia / Il tempo come lama. / Sono il lampo inatteso / Oltre il «sì», oltre il «no», / Il presagio della Parola di Dio. / Segui la mia strada, ti porterò / Verso soli dai capelli d’oro, / Logos e musica, gioie senza colpa, / Scevre di domande / E al di là delle risposte: / Poiché io, la Solitudine, sono il tuo sé / Io, il Nulla, sono il tuo Tutto. / Io, il Silenzio, sono il tuo Amen!».

Afferma Albini, «Non perché sia uno scrivere riguardante questioni religiose, ma nel senso di essere una scrittura che è in sé un’attività religiosa, dal momento che produce parole mediante le quali Dio agisce, anche indipendentemente dalla consapevolezza e dall’intenzione del poeta. Sono “parole per Dio” nella misura in cui ci liberano dalle prigioni create dalla nostra mente o dalla società, risvegliandoci alla realtà autentica».

Questa poesia costruita nel silenzio compone le sue fiamme di visione, presentendo e vivendo ciò che accade, prefigurando, profeticamente, ogni crollo e apocalisse, come tensione e vertice di ogni genialità: «Come sono state distrutte, come sono crollate / quelle grandi e possenti torri di ghiaccio e d’ acciaio / fuse da quale terrore? / […] Quali fuochi, quali luci hanno smembrato, / nella collera bianca della loro accusa / quelle torri d’argento e d’ acciaio/ colpite da un cielo vendicatore? […] Le ceneri delle torri distrutte si mescolano ancora alle volute del fumo / velando le tue esequie nella loro bruma; e scrivono il tuo epitaffio di braci: / “Questa fu una città/ che si vestiva di biglietti di banca”».

Scrive, infatti, Luigi Giussani:

«Come mai può accadere quell’avvenimento? Come mai possiamo essere provocati dall’urto di quell’incontro – per cui la vita s’incomincia a illuminare, un baluginare sia pur crepuscolare s’insinua nel nostro orizzonte, e insorge un desiderio di capire di più ciò che ci si è fatto incontro, di esserne più profondamente investiti e di seguirlo? Come mai l’avvenimento accade? Poiché non c’è nessun precedente che lo possa far prevedere; ma accade. Se accade, ha una causa. Essa non si lascia tuttavia includere nell’elenco che nostre analisi di accadimenti antecedenti possono formulare: è qualcosa d’altro. Qual è dunque la causa dell’avvenimento, la causa per cui quell’avvenimento diventa un incontro con una presenza eccezionale, che poi riconosceremo coscientemente divina, cui poi diremo: «Tu, Cristo» – poi, non allora? Nel momento dell’incontro essa è infatti una realtà che semplicemente ci colpisce e ci muove per la sua diversità, perché chi da quell’avvenimento è già stato colpito, e partecipa dunque della sua comunicazione nel mondo, ha una faccia con degli aspetti diversi: ha criteri diversi, una emotività e una affettività diversa, un impeto di gratuità ignoto, una capacità di impegno strana («Chi te lo fa fare?» gli si direbbe guardandolo). La causa di quell’avvenimento, di quell’incontro, e del movimento che suscita in noi, si chiama, nel linguaggio cristiano, Spirito Santo. Si dice Spirito l’energia con cui il mistero di Dio opera nel mondo che ha creato, lo plasma e lo piega, come un grande fiume, verso la sua foce – che è il mistero stesso di Dio. Questa energia viene nel mondo e lo penetra infinitamente di più da quando quell’Uomo cui lo Spirito stesso ha dato vita («… concepì per opera dello Spirito Santo») è morto ed è risorto».

E l’avvenimento allora provoca, insorge, destina il sangue a una domanda di eternità non preclusa, e siamo chiamati a sperimentare questa resurrezione discreta, come crepa di dimore intime e cenno pregato, ultimo indizio di una gioia cara che rende puro i cieli come sorgente.

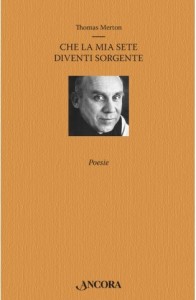

THOMAS MERTON, Che la mia sete diventi sorgente, Àncora, Milano 2015, pp.96, Euro 12,00.

MERTON T., Che la mia sete diventi sorgente, a cura di Christian Albini, traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi, Àncora, Milano 2015.

AA.VV., The Literary Essays of Thomas Merton, a cura di Patrick Hart, New Directions, New York 1985.

BIANCHI E., Thomas Merton, lo stupore della comunione con gli altri, in “La Repubblica”, 1 febbraio 2015.

CASOTTI F., La poesia di Thomas Merton, in «Aevum», anno 39, Fasc. 3/4 (Maggio-Agosto 1965), pp. 370-378.

GARAVELLI B., Merton. Il respiro dei versi, in “Avvenire”, 2 ottobre 2015.

GIUSSANI L., Appunti da una conversazione con un gruppo di universitari, La Thuile, agosto 1992. (http://www.tracce.it/?id=338&id_n=5062)

MEDAIL C., Merton, il profeta che vide crollare le torri di New York, in “Corriere della Sera”, 20 MARZO 2002.

O’CONNELL P. F., «The Vision of Poetry», in W.H. Shannon – C.M. Bochen – P.F. O’Connell, The Thomas Merton Encyclopedia, Orbis Book, Maryknoll 2002, pp. 360-363.

PAPA FRANCESCO, Discorso all’assemblea plenaria del Congresso degli Stati Uniti D’America, Washington, D.C., 24 settembre 2015. (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html)

RONCALLI M., Merton. Viaggio alla ricerca dell’uomo, in “Avvenire”, 28 gennaio 2015.

WILLIAMS R., Azione e contemplazione. Incontri con Thomas Merton, Qiqajon, Bose 2013.