di Andrea Galgano 30 novembre 2013

poesia contemporanea La velatura di Vittorio Sereni

«Sereni nasce come un ermetico sui generis, che corteggia il racconto esistenziale e non crede nel primato della letteratura sulla vita; è un evocatore di spiriti, ma tiene lontani gli spiritualisti e Freud; s’inventa uno stile magmatico, ma mai avanguardista o espressionista; è un poeta di oggetti concreti, ma al tempo stesso di trasalimenti e indefinibili umori; abbozza affreschi storici, ma malgré lui, perché la storia gli si impone coi contraccolpi che determina nella vita interiore: dà conto della crisi del soggetto, ma non rinuncia a dire «io», oscillando tra polo lirico e prosastico […]; infine, è a suo modo socialista: però si tratta di un socialismo privo delle coperture ideologiche marxiste, che fa tutt’uno con un illuminismo lombardo d’antan aggiornato dall’eclettica fenomenologia di Banfi» (Matteo Marchesini, da «Sereni, mito esile e prezioso», “Il Sole 24ore”, 27 gennaio 2013).

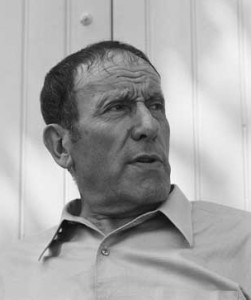

La poesia e la moralità di Vittorio Sereni (1913-1983) risiedono nella purezza dell’intesa o in quello che Alfonso Berardinelli chiama «attesa ansiosa, nel suo essere sorpreso e strappato a se stesso dalle “visitazioni della poesia”».

Era poeta della guerra, Sereni. Una guerra strappata, vertiginosa e perduta. Ma anche poeta-funzionario editoriale. Egli stesso considerava, infatti, questa professione una espressione di concretezza e di rigore, un lavorìo che parte da lontano, investe l’esilità reticente e il pudore della sua pagina, con l’estremo riserbo di una conversazione che tende via via sempre più al monologo, alla trama della perdita e dell’assenza a bassa voce.

Se in molti videro, in lui, l’uscita della poesia italiana dall’Ermetismo, egli rappresenta una sorta di enclave poetica, uno spazio vibratile e lirico che canta la terra d’Algeria o espone il suo canto al senso segreto del verso.

Scrive Roberto Mussapi: «La dimensione orizzontale di Sereni, così felice nel suo incanto addolorato per i paesaggi albari e serali, per gli istanti di passaggio che segnano la vita della comunità umana, non esclude una sua esplorazione verticale, in profondità. Semmai la prospettiva si sposta dall’uomo in toto, dalla realtà antropologica, all’uomo Sereni, al poeta che fa della propria cronaca doloroso e luminoso campo di esplorazione della vita. Il dominio del chiaroscuro, della tenuità, la mancanza di visionarietà, generano una poesia misteriosa proprio nella sua nitida leggibilità, tremante e nello stesso rivelante».

La rivelazione, se da un lato conduce all’agglutinamento espressivo, dall’altro condensa la pagina in una registrazione e in una pressione d’attesa: «Programmare una poesia “figurativa”, narrativa, costruttiva, non significa nulla, specie se in opposizione di ipotesi letteraria a una poesia “astratta”, lirica, d’illuminazione. Significa qualcosa, nello sviluppo d’un lavoro, avvertire un bisogno di figure, di elementi narrativi, di strutture: ritagliarsi un milieu socialmente e storicamente, oltre che geograficamente e persino topograficamente, identificabile, in cui trasporre brani e stimoli di vita emotiva individuale, come su un banco di prova delle risorse segrete e ultime di questa, della loro reale vitalità, della loro effettiva capacità di presa. Produrre figure e narrare storie in poesia come esito di un processo di proliferazione interiore… Non abbiamo sempre pensato che ai vertici poesia e narrativa si toccano e che allora, e solo allora, non ha quasi più senso il tenerle distinte?».

La fame di realtà tocca il mondo nei sui punti e nei suoi slarghi, spesso umbratili ed fantasmatici, ma egli, come scrive Daniele Piccini su «Poesia» del settembre 2013, «rimase fedele a quel mondo, per molti aspetti: all’opposizione tra una solarità agognata e il senso di una limitazione oscura e angosciosa (insomma al «cortocircuito fra vitalità e morte costitutivo della poesia sereniana», come si esprime Mengaldo); alla presenza, soprattutto, di una “frontiera”, termine e tema massimamente polisemico».

La vita e la morte in limine, così come lo spazio di percussione tra sogno e veglia, come una peripezia del poeta nello spazio urbano, si appropriano di un punto in movimento che conosce l’esilità fissa della gioia e la dolorosa cronaca della morte, la nullificazione minacciosa e la magia fascinosa dei luoghi.

La partenza e l’arrivo identificano il suo tempo e la concreta esperienza poetica, ossia, come afferma Lanfranco Caretti, «il tempo della lampeggiante chiarezza entro l’aggrovigliato flusso dell’esistenza, nel tempo “presente”».

Il rapporto del tempo presente, pertanto, «porta costantemente in sé il proprio passato: non come ingombro o museo memoriale, bensì come attualità, o per dirla con lui stesso, come una somma di “sostanze, ossia di qualcosa di ben più fondo, ben più inamovibile e inalienabile dei ricordi».

La densità e la complessità del presente illumina porzioni di passato sempre in atto, slanci sperduti, fallite assenze, come «toppe d’inesistenza, calce o cenere / pronte a farsi movimento e luce».

L’esistenza, quindi, slancia la sua paratia in un recupero patrimoniale di esperienze e visioni che si sovrappongono, le sfumature riprendono il vertice dei suoni per dare vita a un gioco di specularità e iterazione, dissolvenza e ricorrenza.

Nell’esordio poetico Frontiera (1941), il caleidoscopio sereniano declina le sue pitture e i suoi idilli in un’ombra sfacelante (molto simili al Coleridge de La ballata del vecchio marinaio), dove il delineamento di figure incerte che si attardano e il viaggio acquoso (Luino e il suo paesaggio di confine-limbo) percorrono la sua linea d’ombra originaria, che transita solo per dissolversi e scomparire, per abbandonarsi nella luce e nello strazio di un congedo sfasato («La svelata bellezza dell’inverno»). Un tentativo di accordare immagini minacciose e silenti con il sotteso delle rotture e della fissità sfumata, in ciò che Silvio Ramat definisce come «passione trepida di romanzo»: «Un altro ponte / sotto il passo m’incurvi / ove a bandiera e culmini di case / è sospeso il tuo fiato, / città grave […] Maturità di foglie, arco di lago / altro evo mi spieghi lucente, / in una strada senza vento inoltri / la giovinezza che non trova scampo».

La donna-lago, che chiude l’opera, ammalia e nullifica, colloca l’immagine bianca e invernale del tempo in un rapimento inquietante e immobile, in cui la pienezza vivente si sorprende nell’abito mortale dell’inverno e della sua sospensione tacita: «S’imprimeva in me un senso di diffuso biancore, con riflessi metallici, ghiacciati, invernali, quasi avessi a che fare con una metafora dell’inverno; e già questo era fuorviante, quanto più una giustificazione e una caratterizzazione di ordine visivo mi offriva una scappatoia semplicemente sensoriale rispetto alla reale,e fin lì impenetrabile sostanza del testo».

La stessa atmosfera si riscontra in Diario d’Algeria (1947), dove il diarismo culmina nella dolorosa esperienza personale. Catturato a Trapani col suo reparto dagli Angloamericani nel 1943, venne trasferito nell’Africa del Nord nei campi di prigionia di Orano e Casablanca.

È l’esperienza-limite dei fantasmi della Storia, l’essere margine escluso di qualcosa che si svolge altrove, per essere «morto alla guerra e alla pace», sull’orlo indicibile del tempo, sul trabocco metafisico «tra due epoche morte / dentro di noi». Partecipe e inadatto: «Vado a dannarmi e insabbiarmi per anni» o ancora «Ora ogni fronda è muta / compatto il guscio d’oblio / perfetto il cerchio».

Afferma Daniele Piccini: «Sereni, al contrario di Luzi, è il poeta del cimento, della paziente e difficile conquista di un verso, di una scena, di una figura: non procede con la miracolosa facilità che possiamo riconoscere nel fiorentino e, in modo diverso, in Bertolucci, ma con studio, per filtraggi, per condensazioni».

La sua rarefazione è frutto di uno sforzo ed è sempre minacciata dalla paura del silenzio, dell’angoscia di non poter scrivere, da una permanente perplessità. Egli muove da questi limiti interiori, da questi assilli e trova il modo di superarli, anche attraverso una stratificazione di voci e di registri, di suggestioni e di spunti combinati in organismi complessi e sfuggenti».

La sostanziale purezza lirica che si unisce al suo precedente libro fa spazio all’isolamento e all’inazione, al trauma che scocca i suoi segni, alle ferite partecipate. L’essenziale raspamento, che quell’esperienza porta con se, determina un graduale passaggio viandante e poi prigioniero. Il vento, il sole, le nubi sono legati a una dura sostanza corporea, a una geografia incolore, a uno straziato ed esule cromatismo.

Il residuo della vitalità si richiama nei ricordi, quasi salvati, e allo stesso tempo sfumati, perché «la voce più chiara non è più / che un trepestio di pioggia sulle tende». La mancanza, il vuoto, l’isolamento giacciono nel fondo umano la loro immobilità larvale e purgatoriale, «Sereni», scrive Giulia Raboni, «costruisce nella prigionia un guscio protettivo che finisce per rinchiuderlo in una sorta di limbo, non troppo duro da sopportare ma insieme, anche per questo, tanto più colpevolizzante».

Lo scatto e l’affondo distinguono nuove sovrapposizioni, affermando l’esigenza di difendere i tratti degli istanti significativi, per «produrre figure e narrare storie in poesia come esito di un processo di proliferazione interiore». È l’esito di una pronuncia nascosta che cerca salvezze antiche, l’io che sceglie in modo privilegiato.

La trasformazione e l’ampliamento del lessico di Saba e Montale, se da un lato impongono una modernità verso il basso, precipui a un territorio vastissimo, dall’altro contestualizza l’espressione in un movimento preciso e quotidiano, come testimonia Laura Barile nel suo saggio Amore e memoria, ripercorrendo ciò che lo stesso Sereni afferma: «Un istinto incorreggibile mi indusse a riprodurre momenti, a reimmettermi in situazioni trascorse al fine di dar loro seguito, sentirmi vivo […] Perché facilmente una forma di presunta fedeltà alla propria immaginazione si pietrifica nell’inerzia, in una stortura».

La fase di attraversamento nel tempo del dolore e della perdita diviene esperienza vissuta e coltre d’amore: «ama dunque il mio rammemorare / per quanto qui attorno s’impenna sfavilla e si sfa: / è tutto il possibile, è il mare».

La sovrapposizione di piani, pertanto, accende la sua umbratile luminosità, Ancora sulla strada di Zenna testimonia il riflesso di una esclusiva immanenza; Il muro persegue un dialogo notturno con il padre, mentre osserva una partita di calcio davanti al cimitero di Luino («Dice che è carità pelosa, di presagio / del mio prossimo ghiaccio, me lo dice come in gloria / rasserenandosi rasserenandomi / mentre riapro gli occhi e lui si ritira ridendo / – e ancora folleggiano quei ragazzi animosi contro bufera e notte- lo dice con polvere e foglie da tutto il muro / che una sera d’estate è una sera d’estate / e adesso avrà più senso / il canto degli ubriachi dalla parte di Creva»), La spiaggia condensa passaggi epifanici attraverso una conversazione al telefono.

La perlustrazione del vuoto esprime un movimento inconsolabile, il sigillo di qualcosa di inespresso e perduto: «e dopo / dentro una povere di archivi / nulla nessuno in nessun luogo mai», o ancora «E quante lagrime e seme vanamente sparso», «Ancora non lo sai / – sibila nel frastuono delle volte / la sibilla, quella / che sempre più ha voglia di morire – / non lo sospetti ancora / che di tutti i colori il più forte / il più indelebile / è il colore del vuoto?».

Eppure in Sereni permane, afferma Daniele Piccini «struggente e lucida, direi virile, la suggestione di una gioia che si oppone a quelle ombre e che ne è istantanea e non metafisica risposta. […] La compressione dolente, propriamente angosciosa del discorso di Sereni determina il liberarsi di forze in senso contrario, di fioriture fortunose, che non si attentano a rovesciare il discorso, a risolverlo, ma a tenerlo in una drammatica tensione, in una dinamica aperta a più significati, scaturiti dalla frizione e dalla clausura».

Negli Strumenti umani (1965), l’aggressione alla pienezza della prima persona sembra richiamarsi al silenzio, alla sovrapposizione dei gorghi di voce, all’eloquenza e alla moralità, attraverso «un tentativo», come afferma Franco Loi, «di sfuggire al Narciso, di cogliere, attraverso la poesia, “gli strumenti umani”, le “minime” verità della sua vita, “i minimi atti”, e nel tentare questo la moralità traspariva come specchio, rigoroso varco e “tornasole” per la sprezzata-amata, e tuttavia ovunque riemergente, compiacenza dell’Io».

L’estremo sforzo di riallacciarsi alla necessità delle fatiche, degli amori, della storia degli ignoti diventa il riflesso sulla propria condizione precaria e oscura, in quelle «toppe di inesistenza» che culminano come solitari emblemi e punti ciechi di assenza: «I morti non è quel che di giorno / in giorno va sprecato, ma quelle / toppe d’inesistenza, calce e cenere / pronte a farsi movimento e luce». L’immanenza trema di gioia, come sperpero di disseminata grazia: «con che fermezza che forza quelle mani / tendevano al sonno gli arbusti / strappati all’ultima riva».

Non esiste, in Sereni, un colore lugubre, né un soprassalto metafisico o una lamentazione, ma la materia del mondo è la sorvegliata misura della morte, che accetta la prigionia in un campo senza cromatismi: «L’anima, quella che diciamo anima e non è / che una fitta di rimorso, / lenta deplorazione sull’ombra dell’addio».

Gli asettici inferni delle fabbriche, l’essere visitatori del mondo, la mimesi del paesaggio toccano il buio della mente, il rumore che si somma per divenire straniero, per credere, come sostiene Mengaldo: «alla funzione rappresentativa anche per altri di una sua particolare esperienza, e della “morale” che ne scaturisce; e in questo senso crede ancora, problematicamente, alla poesia».

Il decorso biografico si appropria dei riflussi, della estrema esiguità di un mito esile: «Siamo passati come passano gli anni, / Altro di noi non c’è qui che lo specimen anzi l’imago / Ma ero / io il trapassante, ero io / perplesso non propriamente amaro».

L’agguato e l’insidia della realtà negativa abita la pagina, come comparsa di lacuna e referto estranei, ma non ammutina la serenità vitale della protezione dell’amicizia, dello scoscio sonoro e del lievito quotidiano, volti a eternare, cristallizzare e conferire la transizione vertiginosa e memorabile del passaggio multiforme dell’esistere: «Niente ha di spavento / la voce che chiama me / dalla strada sotto casa / in un’ora di notte: / è un breve risveglio di vento, una pioggia fuggiasca», oppure «Confabula di te laggiù qualcuno: / l’ineluttabile a distesa / dei grilli e la stellata / prateria delle tenebre».

La rimarginazione tessuta fino all’osso di Stella variabile (1981) compone il suo referto in una spoliazione estrema: «non lo sospetti ancora / che di tutti i colori il più forte / il più indelebile (/ è il colore del vuoto?».

La trasparenza emorragica dei giorni impone il suo ritardo e il suo rimorso per una mancanza, un’omissione, un ricordo riportato in vita, come aria popolosa. Aveva ragione Fortini, quando scrisse che la poesia di Sereni si muoveva tra indugi elegiaci e scatti di impazienza, quasi a farsi permeare da una crucialità di palcoscenici di varia esistenza e di incertezza.

«Ma da queste situazioni spettrali, prive del risarcimento ideologico che hanno in Montale» sostiene Matteo Marchesini, «Sereni riesce a difendersi. Capita quando intravede un riflesso di quella pienezza vitale che è il suo vero mito. Questa pienezza si rivela nell’amore: ma soprattutto nell’amicizia, e nella grazia dell’efficienza fisica».

Dagli strumenti umani, attraversatori di vita, alla straziata prospettiva stellare, proiettata e dislocata in un ambito memoriale di sogni e trapassi, che trascolora di rinunce, commozioni e stravolgimenti, finisce per «Stringersi / a un fuoco di legna / al gusto morente del pane alla / trasparenza del vino / dove pensosamente si rinfocola / il giorno da poco andato giù / dalle rupi col grido dei pianori / nel vello dei dirupi nel velluto / delle false distanze fin che ci piglia il sonno?».

Il baleno che vive a ridosso della gioia è la stella variabile di un armistizio, verso una memoria che non sfama mai, come il nudo stupore, ricolmo di brivido, verso se stesso, che abbandona e si avvicina alla vita, si sporge dal sogno e dal paesaggio inafferrabile di quel «viandante stupefatto / avventurato nel tempo nebbioso».

Sereni v., Poesie e prose, Mondadori, Milano 2013.

Id., Materie prime, in «La Rotonda», Almanacci Luinese 1981, F. Nastro, Luino 1980.

Aa.Vv., Per Vittorio Sereni. Convegno di poeti, Luino 25-26 maggio 1991, a cura di Dante Isella, All’insegna del Pesce d’oro, Milano 1992.

Agosti S., La poesia di Vittorio Sereni, Librex, Milano 1985.

Baffoni Licata M.L., La poesia di Vittorio Sereni, Longo, Ravenna 1986.

Barile l., Amore e memoria. Il rammemorare e il mare di Sereni, «Autografo», vol.V, n.s., n.13, febbraio, 1988.

Ferretti C., Poeta e di poeti funzionario, Il Saggiatore, Milano 1999.

Luzi a., La poesia di Vittorio Sereni: se ne scrivono ancora, Stamperia dell’Arancio, Grottamare (AP) 1997.

Memmo F.P., Vittorio Sereni, Mursia 1973.

Mengaldo P.V., Per Vittorio Sereni, Aragno, Roma 2013.

Raimondi S., La “Frontiera” di Vittorio Sereni. Una vicenda poetica (1935-1941), Ed. Unicopli, Milano 2000.

Rondoni D., Sereni, il punto fermo o il punto morto?, in Non una vita soltanto. Scritti da un’esperienza di poesia, Marietti, Genova 1999.

Schuerch R., Vittorio Sereni e i messaggi sentimentali, Vallecchi, Firenze 1985.