di Diego Baldassarre 23 settembre 2017

leggi in pdf Frontiera di Pagine Volume II di Andrea Galgano e Irene Battaglini – Diego Baldassarre

Il libro Frontiera di pagine II (Aracne editrice-2017) è un contributo critico di due autori e docenti della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm del Polo Psicodinamiche di Prato, Irene Battaglini e Andrea Galgano. Il volume raccoglie gli articoli, le recensioni e i saggi scritti dai due autori tra il 2013 e il 2016.

Il libro Frontiera di pagine II (Aracne editrice-2017) è un contributo critico di due autori e docenti della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm del Polo Psicodinamiche di Prato, Irene Battaglini e Andrea Galgano. Il volume raccoglie gli articoli, le recensioni e i saggi scritti dai due autori tra il 2013 e il 2016.

Una raccolta di saggi critici di psicologia dell’arte, poesia e letteratura che fa seguito al primo volume pubblicato nel 2013.

Il Testo si suddivide in cinque sezioni.

Le prime due sezioni, strettamente collegate all’arte figurativa, sono curate dalla Professoressa Irene Battaglini.

La prima sezione “L’IMMAGINALE” raccoglie tributi critici ai maestri della pittura in un viaggio di colori attentamente analizzati per lo più da Irene Battaglini ( e in minima parte da Andrea Galgano) con la lente dell’analisi psicoanalitica. Si alternano i miti della pittura come Rembrandt, Picasso, Paul Klee, Boldini, Magritte, con saggi strettamente psicoanalitici che offrono uno sguardo non comune a problematiche contemporanee come lo stalking .

La seconda sezione IL NARCISISMO NELL’ARTE CONTEMPORANEA affronta invece il rapporto tra il mito di Narciso e la pittura. Vi troviamo Andy Warhol, Francis Bacon, Lucio Fontana e altri pittori contemporanei.

Come sostiene l’autrice nell’articolo introduttivo “ Il mito di narciso e il conflitto estetico”( Pag. 163)

la psicoanalisi e tutta la psicologia moderna, senza dimenticare il contributo della sociologia e dell’antropologia, mettono a disposizione teorie e opere interamente spese a favore di una indagine il più possibile ampia e accurata del mitologema celebrato da Ovidio nella “Metamorfosi”.

L’approccio scientifico – psicoanalitico diventa quindi fondamentale per approfondire e comprendere meglio autori che hanno profondamente influenzato l’arte pittorica moderna.

Infatti, in un passaggio efficace, Irene Battaglini sostiene che

Narciso possiede l’immagine di sé come unica via della conoscenza. Egli spicca la melagrana infetta di un doloroso desiderio non di amore, ma di una gnosi della morte e della vita: dell’estremo sacrificio di sé. Guardarsi da fuori, come fosse estraneo a se stesso, o vivere nella limitazione dell’amore che è conoscenza dell’altro come condizione di conoscenza di sé attraverso l’altro? Fa ammenda della possibilità di raffigurare con religiosa aderenza al Vero, al Dio, al Mondo e all’Uomo per restare nel gioco di rimandi della rappresentazione illusoria che è, in definitiva, la sua unica “visione”: il suo orizzonte multiplo, che si moltiplica ad ogni gesto, ad ogni battito di ciglia. E il suo dolore sta nel doversi rapportare a questo orizzonte nel tentativo di scalfirlo e guardarvi dentro come uno scenario di forze anatomiche nel tentativo estremo di restituire sulla tela il mistero che sta dentro la realtà (Bacon); placarne la silenziosa inutilità resa dagli oggetti sviliti del quotidiano e celebrati nella loro immortalità (Warhol), ferire il campo proiettivo come una tela tesa e chiusa (Fontana), combattere contro quella figura che è simulacro e immagine di sé agitandone e sfocandone i contorni come un allievo privo di maestro (Twombly), ma non mai sfiorando la veste degli dei e di una qualche verità esperienziale, oltrepassando la logica della percezione e della sensazione, in un gioco di forze che stanca, che invita al “senza titolo”.

Le sezioni successive sono curate dal Professor Andrea Galgano.

La sensazione che si prova nel leggerle è molto simile a quanto riportato dall’autore in un passaggio del libro

D. Thoreau scrisse che Walt Whitman (1819-1892) «con il suo vigore e con il grande respiro dei suoi versi, mi mette in uno stato mentale di libertà, pronto a vedere meraviglie; mi porta, per così dire, in cima a una collina o al centro di una piana; mi scuote e poi mi getta addosso migliaia di mattoni »(pag. 587).

Andrea Galgano oltre ad essere un eccellente critico letterario è anche un poeta (molto apprezzata la sua silloge Downtown, pubblicata da Aracne editore nel 2015, impreziosita dalle tavole pittoriche di Irene Battaglini). Di conseguenza questo libro è anche una ricerca di se stesso da parte dell’autore, attraverso punti di riferimento letterari che sicuramente hanno influenzato il suo modo di scrivere e di concepire la letteratura. Non è solo una attenta analisi degli scrittori proposti ma uno slancio pieno di passione. Che colpisce il lettore invitandolo a leggere gli autori meno conosciuti e ad approfondire quelli più noti. Sono mattoni, appunto, lanciati da ogni lato che colpiscono la nostra immaginazione e il nostro intelletto.

Per comprendere quanto sia compartecipata l’analisi critica di Andrea Galgano, a titolo esemplificativo, si potrebbe leggere il passaggio tratto da “John Keats. L’ultimo canto dell’Usignolo“ ( Pag. 695):

“L’assedio delle immagini di Keats compie l’entusiasmo del suo miracolo di incanti verbali, di giochi di fantasia espressiva e di placide invocazioni alle divinità, alle quali porge il suo desiderio e i suoi simboli, e le esperienze diventano intimità fisiche e gesti creati dal tempo sensibile: gli steli affusolati sollevano i diademi delle stelle, tra le ombre inclinate nelle lontananze di cristallo e i sentieri interminabili dei boschi, il «suono senza suono» che scivola tra le foglie, le campanule e le calendule, le rugiade e i ruscelli, la gloria delle fonti e la carne della frescura del destino che enumera ogni infinità cosmica (Ero in piedi, sulla vetta sottile d’un colle)”.

Come si vede il taglio degli articoli, tutt’altro che professorale, è una analisi attenta di ogni autore attraverso la lente dello studioso che non vuole solo spiegare ma anche capire e che guida il lettore in questo percorso di conoscenza.

Le sezioni curate da Galgano partono dalla ”PARTE III, IL FUOCO DELLA CONTEMPORANEITÀ”

E già qui troviamo un mosaico di autori che chiunque ami la poesia non può non conoscere e non amare.

Si inizia con Clemente Rebora e la sua poetica espressionista; si procede con Ausonio, Claudiano, Rutilio Namaziano dell’epoca Latina legata alle corti imperiali del IV secolo; si va avanti con salti temporali (che potrebbero creare sconcerto ma che in realtà fanno sì che il lettore non si annoi come se fosse di fronte ad una antologia scolastica), per approdare a Vittorio Sereni con il suo ermetismo sui generis; poi Giovanni Giudici, Roberto Mussapi, Dario Bellezza, Franco Fortini, Giancarlo Pontiggia, Umberto Piersanti, Giorgio Orelli, Italo Svevo, per concludere con un omaggio a Mango, il cantautore recentemente scomparso.

Il tutto per dimostrare che la letteratura è un flusso continuo che attraversa la poesia, la prosa e la canzone senza spazio temporale o di genere

Ogni autore è attentamente analizzato con rimandi a note esplicative di altri critici letterari, a estratti poetici o letterari degli autori stessi, ai rapporti epistolari , a intuizioni dello stesso autore. Il risultato è un profilo completo di ogni scrittore. E proprio perché tale profilo risulta così ben espresso spinge il lettore alla curiosità di approfondire ulteriormente le opere degli scrittori e dei poeti citati.

La parte IV, “CONTINENTI”, è indubbiamente quella più ponderosa. Uno splendido viaggio tra Europa ( comprendendo in essa anche la Russia), America Latina e , soprattutto, Nord America.

Un viaggio che non è solo culturale, ma che dimostra come la letteratura sia interconnessa pur nelle differenze. Splendido il triangolo che si viene a formare tra Anne Sexton, Sylvia Plath e Ted Hughes incrociando i testi di Andrea Galgano relativi ad ogni autore.

Illuminanti le differenze che si colgono tra gli autori Europei strettamente legati alla loro plurimillenaria storia e quelli Americani votati al futuro. E’ esemplare un verso di Billy Collins (classe 1941) che sfacciatamente si pone in rottura con la poesia europea : “Qui non ci sono abbazie né affreschi che si sbriciolano o cupole / famose, e non c’è bisogno di mandare a memoria una successione di re”.

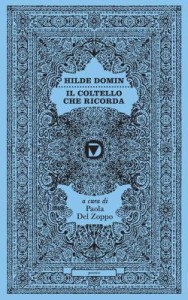

Quasi tutti gli autori, forse non è un caso, vivono in periodi storici di confine. A partire da Alexander Blok (1880-1921) che vive sulla propria pelle il trapasso dal regime zarista a quello della rivoluzione d’Ottobre, o quello di John Steinbeck (1902-1968) e William Faulkner (1897-1962) che subiscono e descrivono la spaventosa crisi del ’29; Miguel Hernández (1910-1942), combattente antifranchista e vittima del regime; o gli autori dell’esilio come il poeta Hans Sahl (1902-1993) costretto a vagabondare tra Praga, Zurigo, Parigi e New York a causa delle persecuzioni della Germania Nazista; la poetessa Hilde Domin (1909-2006), pseudonimo di Hilde Löwenstein, poetessa ebrea rifugiatasi, sempre durante il periodo nazista, nella repubblica Domenicana ( da qui lo pseudonimo); o i poeti “viaggiatori”, come il premio nobel Octavio Paz.

Come se Andrea Galgano volesse sostenere implicitamente che l’arte, quella che fa la storia, deve nascere dalla rottura, dal tormento non solo interiore ma anche del corso degli eventi. E che la frontiera non ferma la parola, così come non la ferma la repressione.

L’ultima sezione (“PARTE V:SOSTE”) rappresenta un momento di riposo. Dopo il sudore della ricerca, finalmente Andrea Galgano può sedersi in poltrona e rilassarsi. Gli articoli che fanno parte di questa sezione conclusiva sono meno perfusi di rimandi bibliografici. Rinviano ad una lettura di puro piacere.

Così troviamo il poeta e critico letterario Davide Rondoni; la recensione del romanzo The touch di Randall Wallace (già sceneggiatore di Braveheart (1995) e Pearl Harbor (2001) oltre che regista della La maschera di Ferro con Leonardo Di Caprio e We were Soldiers con Mel Gibson); l’articolo sul libro Poesie 1986-2014 del poeta “metropolitano” Umberto Fiori, edito da Mondadori; una attenta analisi della silloge Il posto (Mondadori 2014) della poetessa e Premio Pulitzer Jorie Graham; l’articolo su Leif Enger ( romanziere del Minesota , classe 1961), all’interno del quale troviamo riportata una splendida intervista rilasciata ad Andrea Monda su “L’Osservatore Romano” che tratta dello “scrivere” e di cui si consiglia caldamente la lettura; la recensione al libro Tersa morte del poeta Mario Benedetti, edita da Mondadori, tutta incentrata sulla memoria; la nota critica alla raccolta poetica di Valerio Magrelli “Il sangue amaro”, al cui interno troviamo richiami della grande poetessa contemporanea Maria Grazia Calandrone e del giornalista del “sole 24 ore “ Gabriele Pedullà che, assieme al contributo dell’autore, aiutano a comprendere a pieno la silloge.

Pregevolissimo l’omaggio al critico letterario e poeta Giuseppe Panella, peraltro spesso utilizzato da Galgano a supporto di molti suoi scritti critici; e poi gli articoli sui poeti Thomas Merton e Michel Houellebecq che meritano una lettura attenta in quanto “poeti del silenzio”. E cosa si intenda per “poeti del silenzio” trova in questo testo una spiegazione mirabile.

Verso la fine di questo lungo viaggio letterario troviamo un articolo su Francesca Serragnoli e il suo ultimo libro Aprile di là edito da Lietocolle. Questo testo, come si comprende fin dall’inizio, è una vera e propria dichiarazione di amore letterario:

La nuova silloge di Francesca Serragnoli (1972), tra le più importanti poetesse italiane, Aprile di là, edita da Lietocolle, nella preziosa collana curata da Gian Mario Villalta , apre la conoscenza del tempo in una accensione vitale e scoperta. È incontro,tessuto, vita che scorre, dolore che apre le vene, grazia che incombe, terrena partecipazione alla realtà ma anche librata trascendenza di forma.

Il ponderoso lavoro di Andrea Galgano si conclude con l’articolo sul libro di poesie “Sinopie smarrite” di Diego Baldassarre edito da Lietocolle ( pag. 867). Ringrazio infinitamente l’autore di avermi posto come sua ultima sosta. L’attenta analisi del libro è per me motivo di grande orgoglio.

A conclusione di questa breve nota, che mi auguro serva comunque da invito a leggere un così importante lavoro critico, vorrei riportare un passaggio citato nell’articolo relativo a Leif Enger ( Pag. 805) affinché possa essere di augurio per un nuovo lavoro: «è strano, quando raggiungi la tua meta: pensavi di arrivare lì, fare quello che ti proponevi e andare via soddisfatto. Invece, quando ci sei, ti accorgi che c’è ancora altra strada da fare».